Blenderを開いてみたけど、画面が複雑でどこから触ればいいか分からない…なんて、初心者の頃はみんなが思うことです。でも安心してください!Blenderのインターフェースは「エリア」と「エディタ」という基本ルールさえ押さえれば、実はとっても合理的で使いやすいんです。この記事では、そんな画面の見方や視点操作の基本から、日本語化や自分好みのレイアウトにするカスタマイズ方法、よくあるトラブルの解決策まで、たくさんの図を使って分かりやすく解説していきます。読み終わる頃には、インターフェースの使い方がしっかり身について、迷わずモデリングを始められるようになっているはずですよ。

Blenderのインターフェースは難しくない!基本的な考え方を理解しよう

Blenderを初めて起動したとき、たくさんのボタンや専門用語が並んだ画面を見て、「なんだか難しそう…」と感じてしまった人も多いかもしれません。でも、安心してください。Blenderのインターフェースは、一見複雑に見えますが、実はとてもシンプルで合理的な考え方で作られています。この基本的な仕組みさえ理解してしまえば、どこに何があるのか、どうやって操作すればいいのかが直感的にわかるようになりますよ。

この章では、Blenderを使いこなすための第一歩として、インターフェースの最も大事な基本思想について、わかりやすく解説していきます。この考え方をマスターすれば、今後の学習がぐっとスムーズに進むはずです。

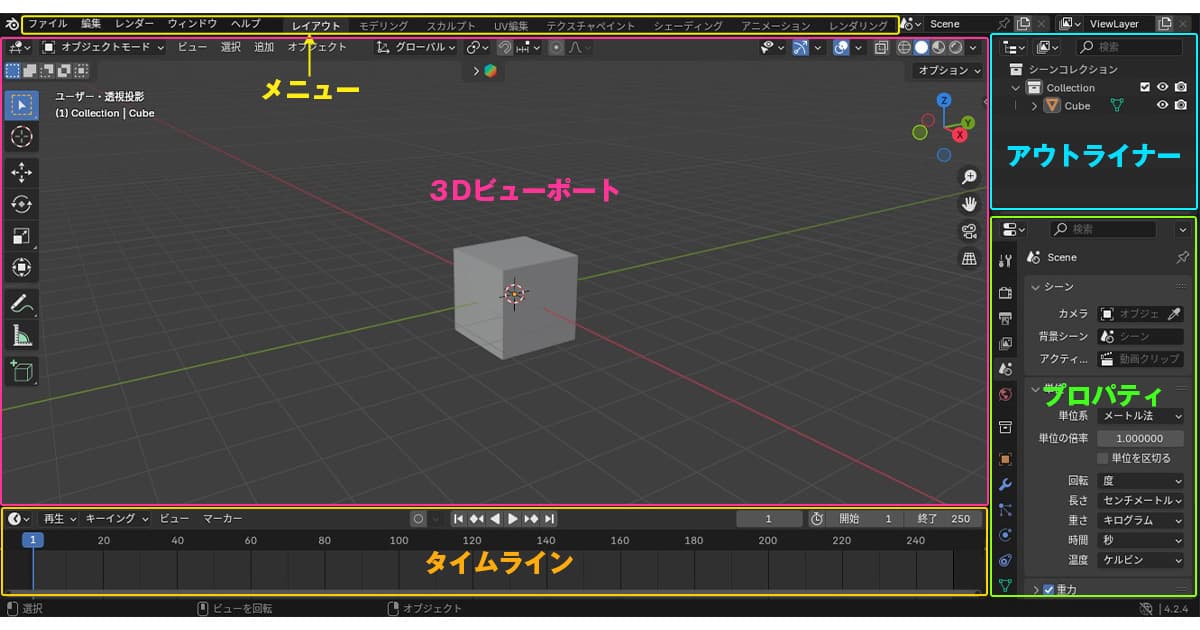

dankdenet

dankdenetBlenderの画面です。

Blenderインターフェースの基本思想 エリアとエディタ

Blenderのインターフェースを理解する上で、絶対に欠かせないのが「エリア」と「エディタ」という2つのキーワードです。Blenderの画面は、すべてこの2つの組み合わせでできています。

- エリア (Area):画面を区切っている「枠」のことです。Blenderのウィンドウは、自由に分割したり結合したりできる、たくさんの「エリア」で構成されています。

- エディタ (Editor):それぞれの「エリア」の中に表示される、具体的な機能やツールのことです。「3Dモデルを表示する」「オブジェクトの一覧を見る」「詳細な設定をする」といった、目的ごとに様々な種類のエディタが用意されています。

つまり、Blenderのインターフェースとは、「エリア」という好きな大きさの箱の中に、目的に合った「エディタ」という道具を入れて使う仕組みだと考えてみてください。この仕組みのおかげで、モデリングをするとき、アニメーションを作るときなど、作業内容に合わせて画面レイアウトを自由自在にカスタマイズできるのがBlenderの大きな強みなんです。

最初はたくさんの種類があるように見えますが、まずは基本的なエディタの役割から覚えていきましょう。

| エディタ名 | 主な役割 |

|---|---|

| 3Dビューポート (3D Viewport) | オブジェクトを作成したり、動かしたりするメインの作業空間です。 |

| アウトライナー (Outliner) | シーン内にあるカメラやライト、オブジェクトなどを一覧で表示・管理します。 |

| プロパティ (Properties) | 選択したオブジェクトの材質や大きさ、レンダリング設定など、詳細な設定を行います。 |

| タイムライン (Timeline) | アニメーションのキーフレームを打ったり、再生・停止をコントロールしたりします。 |

この記事でわかること Blenderの画面の見方から操作方法まで

この記事を最後まで読んでいただくことで、Blender初心者の方がインターフェースでつまずきがちなポイントを解消し、スムーズに3DCG制作をスタートできるようになります。具体的には、以下の内容が身につきます。

- Blenderの初期画面に表示されている各エリアの名前と、それぞれの役割がスッキリわかります。

- マウスやキーボードを使った、3D空間での視点移動やオブジェクトの基本的な動かし方をマスターできます。

- 画面表示を日本語に切り替えたり、自分の作業しやすいようにウィンドウの配置をカスタマイズする方法がわかります。

- 「パネルが消えた!」「レイアウトが崩れた!」といった、初心者が陥りがちなトラブルの解決法が身につきます。

まずは肩の力を抜いて、Blenderのユニークなインターフェースの世界に触れていきましょう!

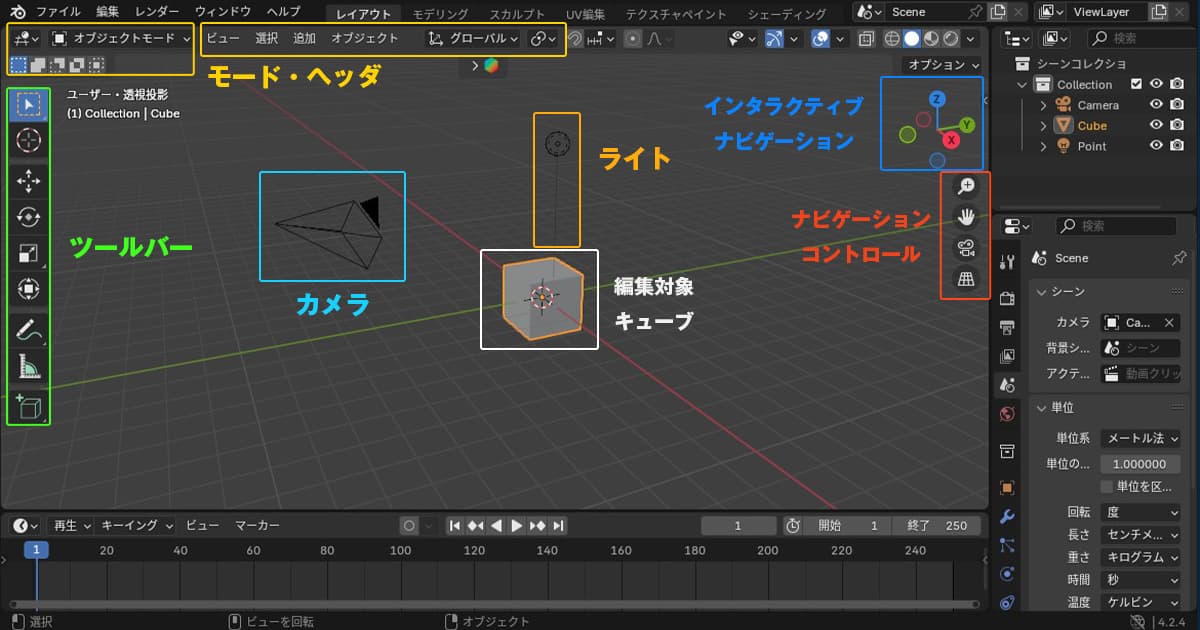

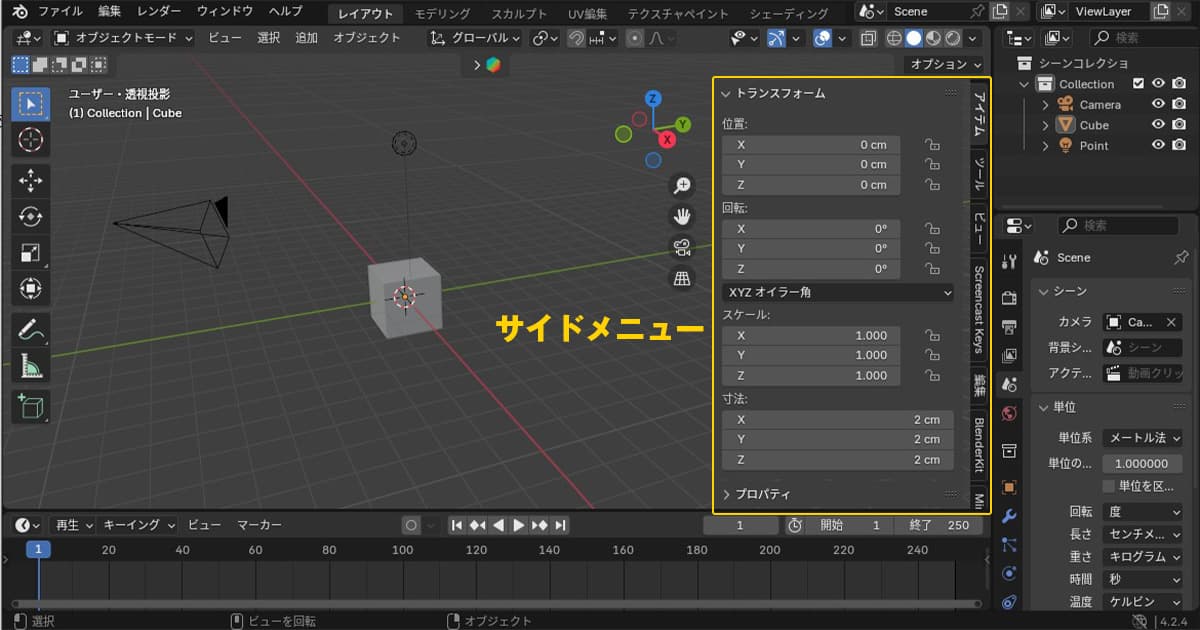

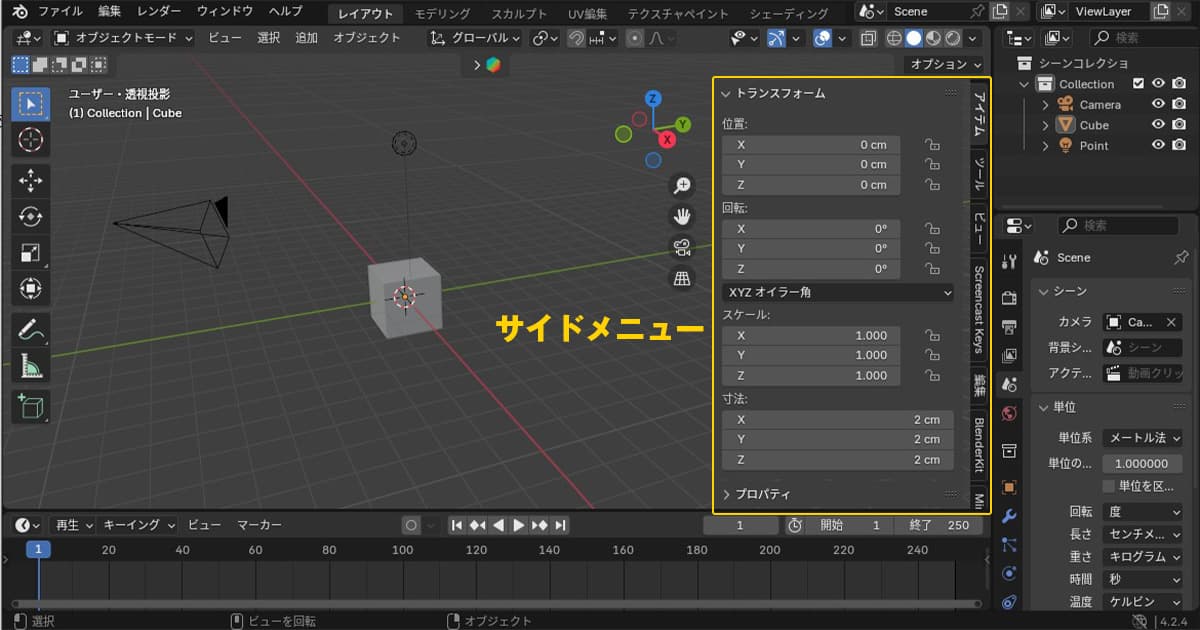

Blenderの編集画面です。

【図解】Blenderの初期画面インターフェース 各部の名称と役割

Blenderを初めて起動すると、たくさんのパネルやボタンが並んだ画面が出てきて、ちょっと戸惑ってしまうかもしれませんね。でも大丈夫です!それぞれのエリアがどんな役割を持っているのかを知れば、すぐに慣れていきますよ。この章では、Blenderの初期画面にある主要なエリアについて、図解のような形で一つひとつ丁寧に解説していきます。

Blenderのインターフェースは、「エリア」と呼ばれる四角い領域の集まりでできています。そして、それぞれのエリアには「3Dビューポート」や「アウトライナー」といった専門の「エディタ」が表示されています。まずは、一番よく使う基本的なエディタの役割から覚えていきましょう。

最重要エリア 3Dビューポート

画面中央の最も大きなエリアが「3Dビューポート」です。ここは、3Dモデルを作成したり、キャラクターを動かしたり、背景を組み立てたりする、いわばメインの作業台のような場所です。Blenderを使っている時間の大半は、この3Dビューポートを見ながら作業することになります。

初期画面では、立方体(Cube)、ライト、カメラの3つのオブジェクトが配置されていますね。これらのオブジェクトを動かしたり、形を変えたり、新しく追加したりしながら、あなたの作りたい世界を形作っていきます。視点を変えたり、ズームしたりしながら、いろいろな角度からオブジェクトを眺めて作業を進めるのが基本です。

3Dビューポートの右上には「ナビゲーションギズモ」があり、XYZの各軸をクリックすることで視点を簡単に切り替えられます。また、その下にはビューポートの表示方法を切り替える「ビューポートシェーディング」のボタンが並んでいて、ワイヤーフレーム表示やレンダリング後のプレビュー表示などに変更できますよ。

オブジェクトを一覧管理する アウトライナー

画面の右上にあるのが「アウトライナー」です。ここは、3Dビューポートにある全てのオブジェクトや要素を、ファイル一覧のようにリストで確認・管理できるとても便利なエリアです。シーンが複雑になってオブジェクトが増えてくると、このアウトライナーの重要性がぐっと増してきます。

アウトライナーでは、次のような操作ができます。

- オブジェクトの名前の変更

- オブジェクトの選択

- オブジェクトの表示・非表示の切り替え

- オブジェクトを親子関係にして整理(階層化)

- レンダリングするかしないかの設定

たくさんのオブジェクトの中から目的のものを見つけたり、一時的に非表示にして作業しやすくしたりと、効率的なモデリングには欠かせない機能です。特に、各オブジェクトの横にあるアイコンの意味を覚えておくと、さらに便利になります。

| アイコン | 役割 |

|---|---|

| 目玉のアイコン | 3Dビューポートでの表示(オン)と非表示(オフ)を切り替えます。 |

| カメラのアイコン | 最終的な画像や動画として書き出す「レンダリング」の対象にするか(オン)しないか(オフ)を切り替えます。 |

Blenderのサブメニューです。

詳細設定を行う プロパティエディタ

アウトライナーの下、画面の右下にあるのが「プロパティエディタ」です。ここは、選択しているオブジェクトやシーン全体に関する、あらゆる詳細設定を行うためのパネルが集まっています。

左側に縦に並んだアイコン(タブ)を切り替えることで、設定項目がガラッと変わります。例えば、オブジェクトの色や質感を設定する「マテリアルプロパティ」や、オブジェクトに複雑な変形を加える「モディファイアープロパティ」など、Blenderのパワフルな機能の多くは、このプロパティエディタから設定します。

最初はたくさんの項目があって難しく感じるかもしれませんが、「何か細かい設定を変えたいな」と思ったら、まずこのプロパティエディタを探してみる、と覚えておくと良いでしょう。

アニメーションで使う タイムライン

画面の一番下にある横長のエリアが「タイムライン」です。その名の通り、時間軸を管理するためのエディタで、主にアニメーションを作成するときに使います。

再生や停止ボタン、現在のフレームを示す青い縦線などがあり、オブジェクトの動きやカメラワークにキーフレームを打って、時間と共に変化する様子をコントロールします。静止画の作成がメインの場合はあまり使いませんが、Blenderでキャラクターを動かしたり、動画を作ったりしたい場合には必須のエリアになります。

画面上部のメインメニューとワークスペース

最後に、画面の一番上部を見てみましょう。ここには2つの重要なバーが並んでいます。

一番上にあるのが「メインメニュー」です。「ファイル」「編集」「レンダー」「ウィンドウ」「ヘルプ」といった項目が並んでおり、ファイルの保存や読み込み、各種設定の変更など、アプリケーションの基本的な操作がここから行えます。

そのすぐ下にあるのが「ワークスペース」のタブです。「Layout」「Modeling」「Sculpting」といったタブが並んでいますね。これは、作業内容に応じて、各エリアの配置や表示するエディタを最適化したプリセットなんです。例えば、「Modeling」タブをクリックすればモデリングしやすい画面レイアウトに、「Shading」タブをクリックすればマテリアル設定がしやすいレイアウトに、一瞬で切り替わってくれます。初心者のうちは、まずこのワークスペースを切り替えながら、どんな作業の時にどんな画面が便利なのかを体験してみるのがおすすめです。

| ワークスペース名 | 主な用途 |

|---|---|

| Layout | オブジェクトの配置やカメラアングルの決定など、全体を組み立てるための基本的なワークスペースです。 |

| Modeling | オブジェクトの頂点や辺、面を編集して、具体的な形を作り込むモデリング作業に特化しています。 |

| Sculpting | 粘土をこねるように、直感的にモデルの形状を彫刻していくスカルプト作業に使います。 |

| Shading | オブジェクトの色や質感(マテリアル)を、ノードを使って詳細に設定するためのワークスペースです。 |

| Rendering | 作成したシーンを最終的な画像として出力(レンダリング)した結果を確認できます。 |

Blenderインターフェースの基本的な使い方 視点とオブジェクトの操作

Blenderの広大な3D空間を自由に見て回り、そこにあるオブジェクトを意のままに操ることは、すべての3D制作の第一歩です。難しそうに感じるかもしれませんが、いくつかの基本的な操作を覚えるだけで、驚くほどスムーズに作業を進められるようになります。この章では、Blenderの心臓部である「3Dビューポート」での視点操作と、オブジェクトの基本的な操作方法を、初心者の方にも分かりやすく解説していきますね。

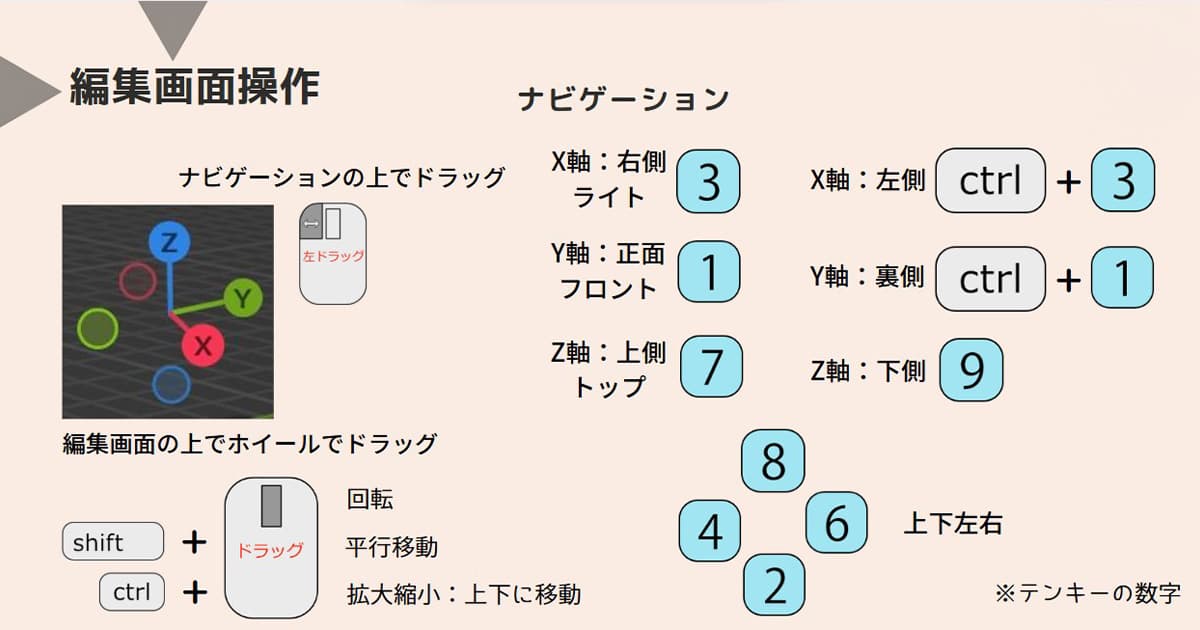

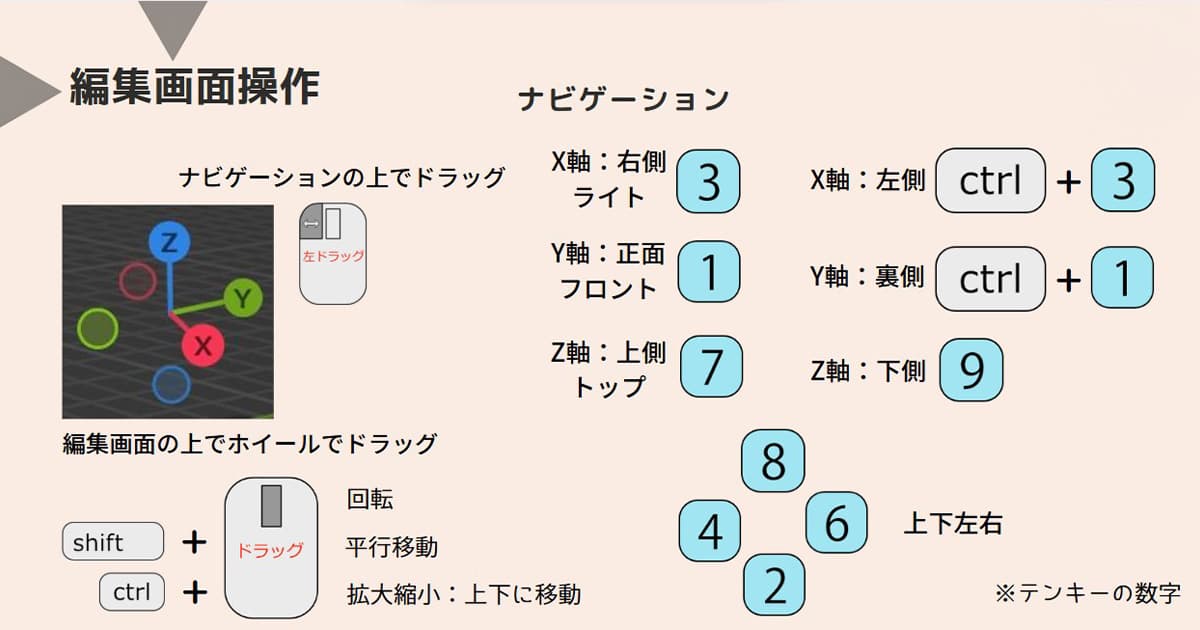

まずはこれを覚えよう 3Dビューポートの視点操作

3Dモデルを作るときは、まるで粘土をこねるように、オブジェクトを色々な角度から眺めたり、近づいて細かい部分を確認したりする必要があります。そのために欠かせないのが、3Dビューポート内での視点操作です。これから紹介する方法をマスターすれば、3D空間を自分の庭のように自在に動き回れるようになりますよ。

マウスを使った視点の回転 平行移動 ズーム

Blenderの視点操作は、マウスを使うのが一番直感的でスピーディーです。特に、ホイール(中ボタン)付きの3ボタンマウスがあると作業効率が格段にアップしますので、ぜひ用意しておくことをおすすめします。主な操作はこの3つだけなので、まずはこれをしっかり指に覚えさせましょう。

| 操作の種類 | マウス操作 | どんな動き? |

|---|---|---|

| 回転 (オービット) | マウスの中ボタン(ホイール)を押しながらドラッグ | ビューの中心を軸にして、視点がぐるぐると周りを回り込みます。オブジェクトを色々な角度から眺めたい時に使います。 |

| 平行移動 (パン) | Shiftキーを押しながら中ボタンでドラッグ | 視点が上下左右にスライドするように移動します。画面に映っているものを少し横にずらしたい、といった時に便利です。 |

| ズーム | マウスのホイールを前後に回転 | 視点が前後に移動し、オブジェクトに近づいたり遠ざかったりします。細かい部分を編集する時や、全体を確認する時に使います。 |

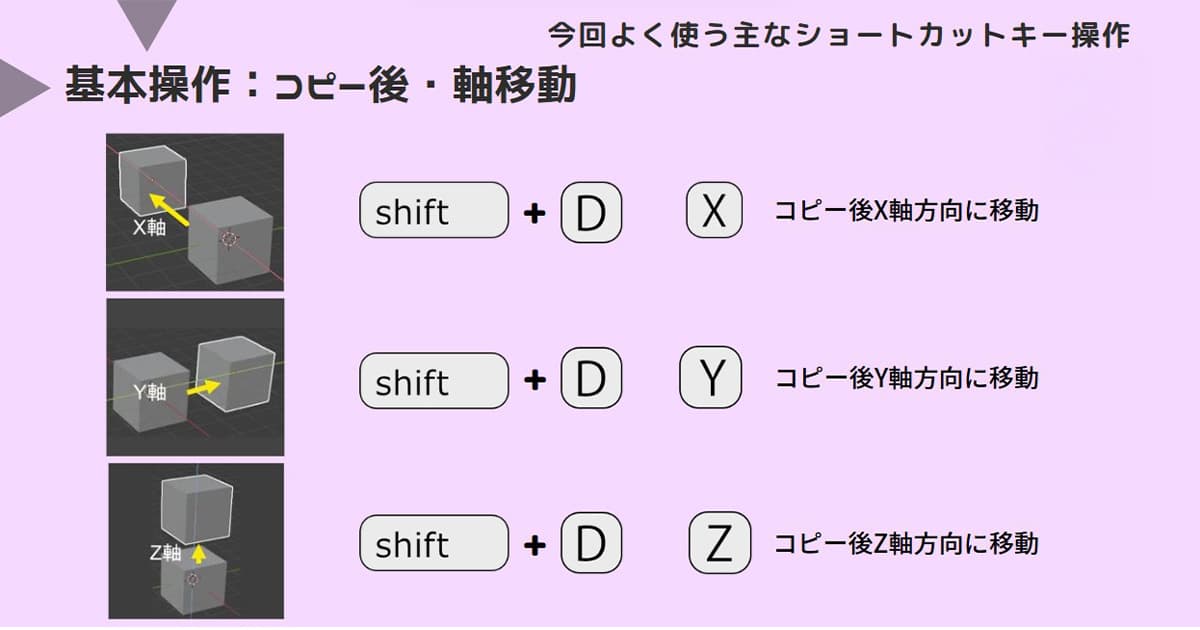

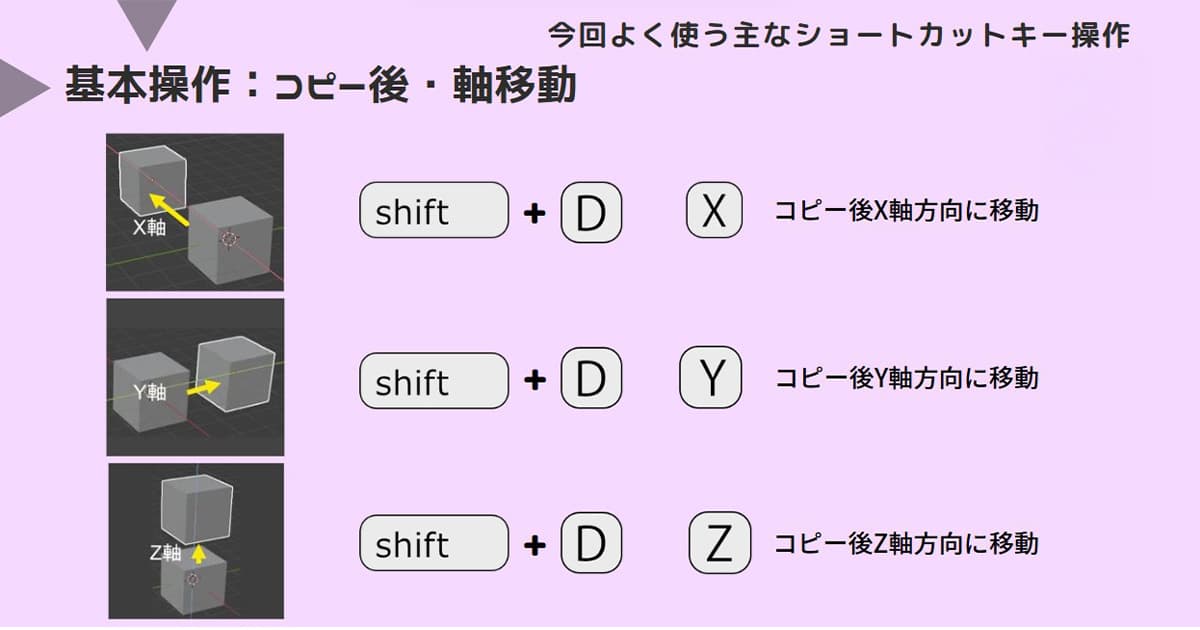

コピー直後は重なっているので軸方向を指定してカーソルをいどうすれば良いですよ!

テンキーを使った視点切り替えのショートカット

マウス操作は自由度が高い反面、「真上」や「真横」といった正確な視点に切り替えるのは少し大変です。そんな時に大活躍するのが、キーボードの右側にあるテンキーです。ボタン一つで、瞬時に指定した視点に切り替えることができます。モデリングの正確性を上げるためにも、ぜひ活用してみてください。

もしお使いのキーボードにテンキーがない場合でも大丈夫です。Blenderの設定で、キーボード上部の数字キーをテンキーの代わりとして使う「テンキーを模倣」という機能がありますよ。

よく使う基本操作なんですぐ覚えますよ

| テンキー | 切り替わる視点 | 補足 |

|---|---|---|

| 1 | フロント (正面) | オブジェクトを真正面から見た視点です。 |

| 3 | ライト (右面) | オブジェクトを真横(右側)から見た視点です。 |

| 7 | トップ (上面) | オブジェクトを真上から見下ろした視点です。 |

| Ctrl + 1, 3, 7 | バック (背面)、レフト (左面)、ボトム (底面) | それぞれの反対側からの視点に切り替わります。 |

| 2, 8 | 視点の上下回転 | 視点を少しずつ上下に回転させます。 |

| 4, 6 | 視点の左右回転 | 視点を少しずつ左右に回転させます。 |

| 5 | 透視投影 / 平行投影の切り替え | 遠近感のあるリアルな表示と、製図のような正確な表示を切り替えます。 |

| 0 | カメラビュー | 設定したカメラから見た視点に切り替わります。最終的なレンダリング結果の確認に使います。 |

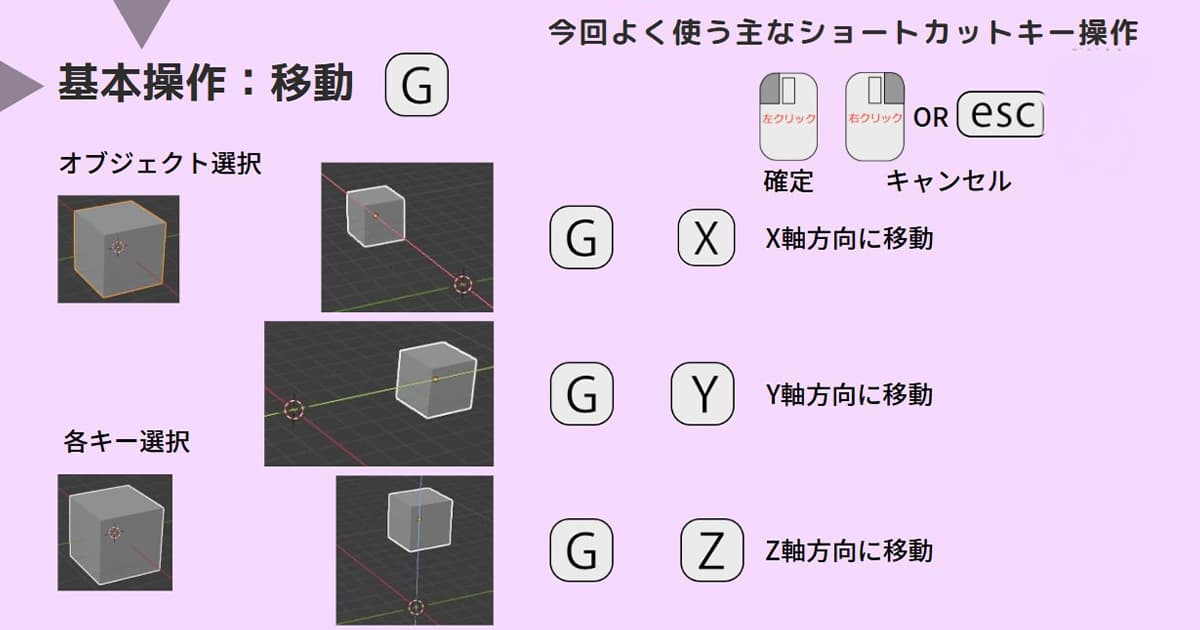

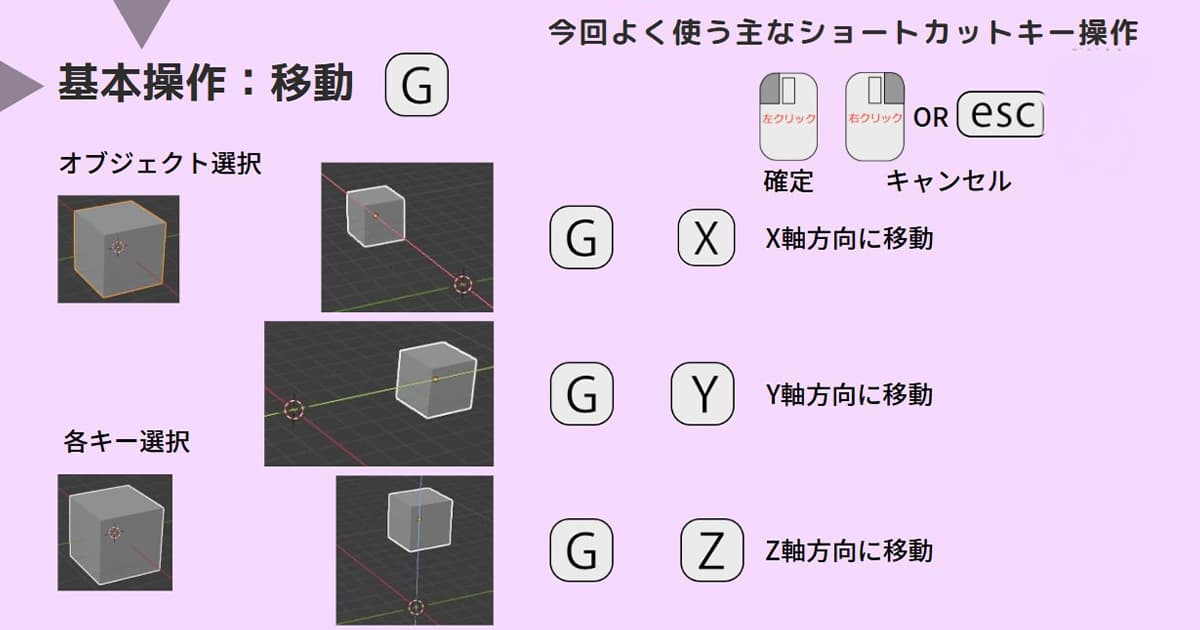

オブジェクトの基本操作 移動 回転 拡大縮小

3D空間での視点の動かし方を覚えたら、次はいよいよオブジェクトそのものを操作してみましょう。Blenderでのオブジェクト操作の基本は、「移動」「回転」「拡大縮小」の3つです。この3つの操作を組み合わせることで、オブジェクトを好きな場所に配置し、好きな向きに、好きな大きさへと変えることができます。操作方法は、初心者にも分かりやすい直感的な方法と、慣れると非常に高速なショートカットキーを使う方法の2種類があります。

ツールバーのマニピュレータを使った直感的な使い方

Blenderの画面左側には「ツールバー」があり、ここにあるアイコンをクリックすることで、オブジェクトを直感的に操作できます。アイコンを選ぶと、選択中のオブジェクトに「マニピュレータ」や「ギズモ」と呼ばれるカラフルな矢印や円が表示されます。このハンドルをマウスで直接ドラッグするだけで、簡単に操作ができます。

- 移動: 矢印のアイコンを選びます。赤(X軸)・緑(Y軸)・青(Z軸)の矢印をドラッグすると、その方向にだけオブジェクトを動かせます。

- 回転: 円形のアイコンを選びます。赤・緑・青の円をドラッグすると、それぞれの軸を中心にオブジェクトを回転させることができます。

- 拡大縮小: 四角いアイコンを選びます。各色のハンドルをドラッグすると、その軸方向にオブジェクトを伸び縮みさせられます。

どの方向に動いているかが一目でわかるので、Blenderを始めたばかりの方には特におすすめの操作方法です。

ショートカットキー G R S を使った高速な使い方

例えばG、Xとキーボードを押してカーソルを移動して見て!

Blenderの操作に慣れてきたら、ぜひ挑戦してほしいのがショートカットキーを使った操作です。ツールバーまでマウスを動かす必要がなく、キーボードから手を離さずにサクサク作業を進められるため、モデリングのスピードが劇的に向上します。覚えるキーはたったの3つです。

- Gキー: 移動 (Grabの頭文字)

- Rキー: 回転 (Rotateの頭文字)

- Sキー: 拡大縮小 (Scaleの頭文字)

使い方はとてもシンプルです。オブジェクトを選択した状態でキーを押し、マウスを動かすだけで操作ができます。さらに、これらのキーと軸(X, Y, Z)キーを組み合わせることで、より正確な操作が可能になります。

| 操作 | 基本ショートカット | 軸を指定した操作の例 | 数値入力の例 |

|---|---|---|---|

| 移動 | G | G → X (X軸に沿って移動) | G → X → 2 (X軸方向に2m移動) |

| 回転 | R | R → Y (Y軸を中心に回転) | R → Y → 45 (Y軸中心に45度回転) |

| 拡大縮小 | S | S → Z (Z軸方向に拡大縮小) | S → Z → 1.5 (Z軸方向に1.5倍に拡大) |

このショートカットキーを使いこなせることが、Blender中級者への第一歩と言えるでしょう。

作業の基本 オブジェクトモードと編集モードの切り替え

Blenderには「モード」という概念があり、これが初心者のうちは少し戸惑うポイントかもしれません。特に重要なのが「オブジェクトモード」と「編集モード」の2つです。この2つのモードを、やりたい作業に合わせて適切に切り替えることが、Blenderを使いこなす上で非常に重要になります。

- オブジェクトモード: オブジェクトを一つの「塊」として扱うモードです。オブジェクト全体の位置(移動)、向き(回転)、大きさ(拡大縮小)を変更する時に使います。複数のオブジェクトを配置してシーンを作る時などに使うのがこのモードです。

- 編集モード: オブジェクトを構成する「頂点・辺・面」といった細かい要素を直接編集するモードです。キャラクターの形を作ったり、物のディテールを加えたりといった、本格的なモデリング作業はこのモードで行います。

これらのモードは、キーボードのTabキーを押すだけで簡単に切り替えることができます。オブジェクトを選択した状態でTabキーを押すと編集モードに入り、もう一度押すとオブジェクトモードに戻ります。3Dビューポートの左上にあるドロップダウンメニューからも切り替えが可能ですが、Tabキーでの切り替えが圧倒的に速いので、ぜひ覚えてくださいね。

もっと使いやすく!Blenderインターフェースのカスタマイズ方法

Blenderのインターフェースは、初期設定のままでも十分に高機能ですが、少し手を加えるだけで、あなたの作業スタイルに合わせて格段に使いやすく変身させることができます。ここでは、初心者の方がまず押さえておきたい基本的なカスタマイズ方法を、わかりやすくご紹介します。自分だけのオリジナルな作業環境を整えて、モデリングの効率とモチベーションをアップさせましょう!

初心者はまずこれ!インターフェースの日本語化設定

Blenderを始めたばかりの時、専門的な英語のメニューに戸惑ってしまう方も少なくないと思います。そんな時は、まずインターフェースを日本語に設定するのがおすすめです。慣れないうちは日本語で基本的な操作を覚えることで、スムーズに学習を進めることができますよ。

設定方法はとても簡単です。

- 画面左上のメニューから「Edit」をクリックし、一番下にある「Preferences…」を選択します。

- 開いたウィンドウの左側にあるメニューから「Interface」を選びます。

- 「Translation」という項目を見つけて、「Language」のプルダウンメニューから「Japanese (日本語)」を選択します。

- 言語を選択すると下に3つのチェックボックスが表示されるので、すべてにチェックを入れましょう。

| チェック項目 | 説明 |

|---|---|

| Tooltips (ツールチップ) | マウスカーソルをボタンなどの上に置いた時に表示される説明文を日本語にします。 |

| Interface (インターフェース) | メニューやボタンなどの表示そのものを日本語にします。 |

| New Data (新規データ) | 新しく作成するオブジェクトやマテリアルなどの名前が日本語のデフォルト名になります。 |

特に「Interface」と「Tooltips」にチェックを入れておくと、操作に迷ったときの手助けになるのでおすすめです。設定が完了したら、ウィンドウは自動で保存されるのでそのまま閉じて大丈夫です。

自分好みのレイアウトに エリアの分割と結合

Blenderの大きな特徴の一つが、画面(エリア)を自由に分割したり結合したりできる柔軟なレイアウト機能です。例えば、正面と側面からの見た目を同時に確認しながらモデリングしたり、片方のエリアに参考画像を表示させたりと、作業内容に合わせて最適な画面構成を作ることができます。

エリアの分割方法

エリアを分割するには、エリアの四隅にマウスカーソルを近づけます。カーソルが十字の形に変わったら、分割したい方向(内側)へドラッグしてください。すると、線が表示されてエリアが2つに分かれます。垂直にも水平にも分割できるので、思い通りのレイアウトが作れますよ。

エリアの結合方法

分割したエリアを元に戻したい場合は、結合したいエリアの境界線の上で同じように四隅にカーソルを合わせ、十字カーソルを表示させます。今度は、結合したい隣のエリアの方向へドラッグします。すると、片方のエリアが少し暗くなり、矢印が表示されます。その状態でマウスを離すと、2つのエリアが1つに結合されます。どちらのエリアを残すかは、矢印の向きで決まるので、消したくないエリアから矢印が出るようにドラッグするのがポイントです。

作業効率アップ ワークスペースのカスタマイズと保存

Blenderには、画面上部に「Layout」「Modeling」「Sculpting」といったタブが並んでいます。これは「ワークスペース」と呼ばれるもので、作業内容に合わせたレイアウトのプリセットです。このワークスペースを自分流にカスタマイズして保存すれば、いつでも最適な環境をワンクリックで呼び出せるようになります。

まずは、先ほど紹介したエリアの分割・結合や、各エリア左上にあるエディタタイプ変更ボタンを使って、自分が作業しやすいレイアウトを作ってみましょう。レイアウトが完成したら、カスタマイズしたワークスペースのタブを右クリックして「Duplicate (複製)」を選択します。新しいタブが作られるので、ダブルクリックして好きな名前(例:「マイモデリング」など)に変更すれば、オリジナルのワークスペースの完成です。

さらに、このお気に入りのレイアウトをBlender起動時の初期画面に設定することもできます。設定したいレイアウトの状態で、メニューの「ファイル」→「デフォルト」→「スタートアップファイルの上書き保存」を選択してください。これで、次からBlenderを開くたびに、あなたのカスタムレイアウトで作業を始められます。

見た目を変更する テーマカラーの変更方法

毎日長時間Blenderと向き合っていると、画面の見た目も大切になってきます。インターフェースの色(テーマカラー)を変更するだけで、気分転換になったり、目の疲れを軽減できたりする効果も期待できますよ。

テーマカラーの変更も「Preferences」から行います。

- 「Edit」→「Preferences…」を開きます。

- 左側のメニューから「Themes」を選択します。

- 上部にある「Presets」のプルダウンメニューから、好みのテーマを選びましょう。

「Blender Dark」や「Blender Light」といった基本的なものから、「Deep Grey」のような落ち着いたものまで、いくつかプリセットが用意されています。一つずつ試してみて、ご自身の目や気分にしっくりくるテーマを見つけてみてください。もちろん、各項目を個別にクリックして、さらに細かく自分だけの色に調整することも可能です。

操作方法を変更する キーマップの変更とプリセット

キーマップとは、どのキーにどんな機能が割り当てられているかという設定のことです。Blenderの操作に慣れてきた方や、他の3DCGソフトから移行してきた方は、このキーマップを変更することで、さらにスムーズに操作できるようになるかもしれません。

キーマップの変更も「Preferences」から行います。

- 「Edit」→「Preferences…」を開きます。

- 左側のメニューから「Keymap」を選択します。

ここでもプリセットが用意されており、特に知っておくと便利なのは以下のものです。

| キーマッププリセット | 特徴 |

|---|---|

| Blender | Blenderの標準的なキーマップです。ほとんどの解説はこの設定を基準にしています。 |

| Industry Compatible | Mayaや3ds Maxなど、他の主要な3DCGソフトの操作感に近いキーマップです。 |

| Blender 2.7x | 古いバージョンのBlender(2.7系)の操作に慣れている方向けのキーマップです。 |

もしあなたが他の3DCGソフトの経験者であれば、「Industry Compatible」を試してみる価値は十分にあります。慣れた操作感でBlenderを使い始めることができるので、学習のハードルがぐっと下がるかもしれません。もちろん、各ショートカットを個別に変更することもできますが、まずはプリセットを試してみるのがおすすめです。

Blenderのインターフェースで初心者がつまずきやすいポイントと解決策

Blenderはとても高機能なソフトですが、それだけに「あれ、さっきまで表示されていたパネルはどこ?」「画面がごちゃごちゃになっちゃった!」なんて、初心者のうちは戸惑うこともありますよね。でも大丈夫!ここでは、そんな「困った!」を解決する方法を分かりやすく解説していきます。よくあるつまずきポイントを事前に知っておけば、安心して操作に集中できますよ。

サイドバーやツールバーが表示されないときの対処法

3Dビューポートの左側にある「ツールバー」や、右側にある「サイドバー」は、オブジェクトの操作や詳細設定に欠かせない重要なエリアです。これらが急に消えてしまって、焦った経験はありませんか?ほとんどの場合、ショートカットキーを無意識に押してしまったことが原因です。解決方法はとっても簡単なので、覚えておきましょう。

キーボードの特定のキーを押すだけで、各パネルの表示・非表示を切り替えられます。下の表に対応するキーをまとめたので、チェックしてみてください。

| ショートカットキー | 表示/非表示になるパネル | 主な役割 |

|---|---|---|

| T | ツールバー(画面左) | 移動や回転、拡大縮小などのツールが並んでいます。 |

| N | サイドバー(画面右) | オブジェクトの位置や角度、寸法などの詳細な情報を表示・編集できます。 |

もしパネルが消えてしまったら、慌てずに「T」キーか「N」キーを押してみてください。すぐに元通り表示されるはずです。この2つのショートカットは非常によく使うので、最初に覚えてしまうのがおすすめです。

右クリック選択と左クリック選択の変更方法

昔のバージョンのBlenderは、オブジェクトを選択するのが「右クリック」でした。最近のバージョンでは、他の多くのソフトと同じように「左クリック」で選択するのが初期設定になっています。ただ、古い解説サイトを見たり、何かの拍子で設定が変わってしまったりして、「なんで左クリックで選択できないの?」と混乱することがあるかもしれません。

この設定は、いつでも自分の好きな方に変更できます。普段使っている他のソフトと操作感を合わせたい人は、ここで設定方法を確認しておきましょう。

設定は「プリファレンス」画面から行います。

画面上部のメインメニューから「編集」をクリックし、中にある「プリファレンス」を選択します。

開いたウィンドウの左側メニューから「キーマップ」を選びます。

一番上にある「一般」の項目の中に「選択に使用するマウスボタン」という設定があります。ここで「左」または「右」を選べます。

自分のやりやすい方に設定をカスタマイズすることで、ストレスなくモデリング作業に集中できますよ。

もし選択方法で違和感があったら、この設定を見直してみてください。

画面レイアウトがぐちゃぐちゃになった時のリセット方法

Blenderはエリアを自由に分割したり結合したりして、自分だけの作業環境を作れるのが魅力です。しかし、慣れないうちは操作を間違えて、画面のレイアウトがぐちゃぐちゃになってしまい、元に戻せなくなってしまうことも…。そんな時でも、一瞬で初期レイアウトに戻す方法があるので安心してください。

一番簡単でオススメなのは、ワークスペースをリセットする方法です。

画面の一番上にある「Layout」「Modeling」「Sculpting」といったタブの上で右クリックします。

表示されたメニューから「ワークスペースをリセット」を選択します。

- たったこれだけで、現在開いているワークスペースのレイアウトがきれいな初期状態に戻ります。これでも直らない場合や、Blender全体の設定を完全に初期化したい場合は、「ファイル」メニューの「初期設定」から「工場出荷時の設定をロード」を選ぶ方法もあります。ただし、この「工場出荷時の設定をロード」は、キーマップやアドオンなど、すべてのカスタマイズがリセットされてしまう最終手段なので、まずはワークスペースのリセットから試すようにしましょう。

まとめ

Blenderのインターフェース、最初はたくさんのボタンやウィンドウがあって、ちょっと難しそうに感じたかもしれませんね。でも、この記事を読んでみて、それぞれの画面の役割や基本的な操作方法がわかって、少し身近に感じてもらえたんじゃないでしょうか。Blenderの画面は「エリア」と「エディタ」っていう考え方でできていて、この基本さえ押さえておけば、どこに何があるのかがすごく分かりやすくなりますよ。

まずは、一番よく使う「3Dビューポート」での視点の動かし方と、オブジェクトの移動(G)・回転(R)・拡大縮小(S)の基本操作を覚えるのがおすすめです。この操作に慣れるだけで、頭の中にあるイメージを形にするのがグッと楽になります。最初はゆっくりでも大丈夫なので、実際にオブジェクトを動かして、その感覚を掴んでみてください。

それに、Blenderのすごいところは、画面のレイアウトを自由に変えたり、日本語表示にしたりと、自分にとって一番使いやすいようにカスタマイズできる点です。もし操作中に画面の配置がぐちゃぐちゃになっちゃっても、リセット方法を知っていればすぐに元に戻せるから安心です。この記事で紹介した基本をマスターすれば、あなたの3D制作はもっと楽しく、スムーズに進んでいくはず。さあ、あなただけの作品作りに挑戦してみてくださいね!