Blenderでの顔モデリング、なんだか難しそうって思っていませんか?この記事は、初心者の方がゼロから可愛いキャラクターの顔を作るための完全ガイドです。モデリング前の大事な準備から、顔の輪郭、目、鼻、口、そして髪の毛の作成まで、具体的な方法を7つのステップで分かりやすく解説します。この記事を最後まで読めば、きれいなポリゴンの流れを意識した、プロみたいな仕上がりを目指すコツも分かりますよ。この手順通りに進めれば、誰でも魅力的なキャラクターを生み出せるようになります。さあ、一緒にモデリングを始めてみましょう!

Blenderでの顔モデリングを始める前の準備

Blenderで可愛いキャラクターの顔モデリングに挑戦したいけど、何から手をつけていいかわからない、なんて思っていませんか?実は、本格的なモデリング作業に入る前の「準備」が、クオリティを左右する一番大事なポイントなんです。この章では、スムーズに顔モデリングをスタートするために必要な準備を、一つひとつ丁寧に解説していきます。しっかり準備を整えれば、初心者の方でも自信を持って次のステップに進めますよ!

Blenderのインストールと基本操作の確認

dankdenet

dankdenetインストール前にこの記事読んで!簡単にBlenderを管理できます!!

まずは、モデリングの舞台となるBlenderを準備しましょう。Blenderはプロの現場でも使われている、とっても高機能な3DCGソフトです。驚くことに、これだけのソフトが完全に無料で使えるんです。まだインストールしていない方は、公式サイトからダウンロードして、パソコンに入れておきましょう。

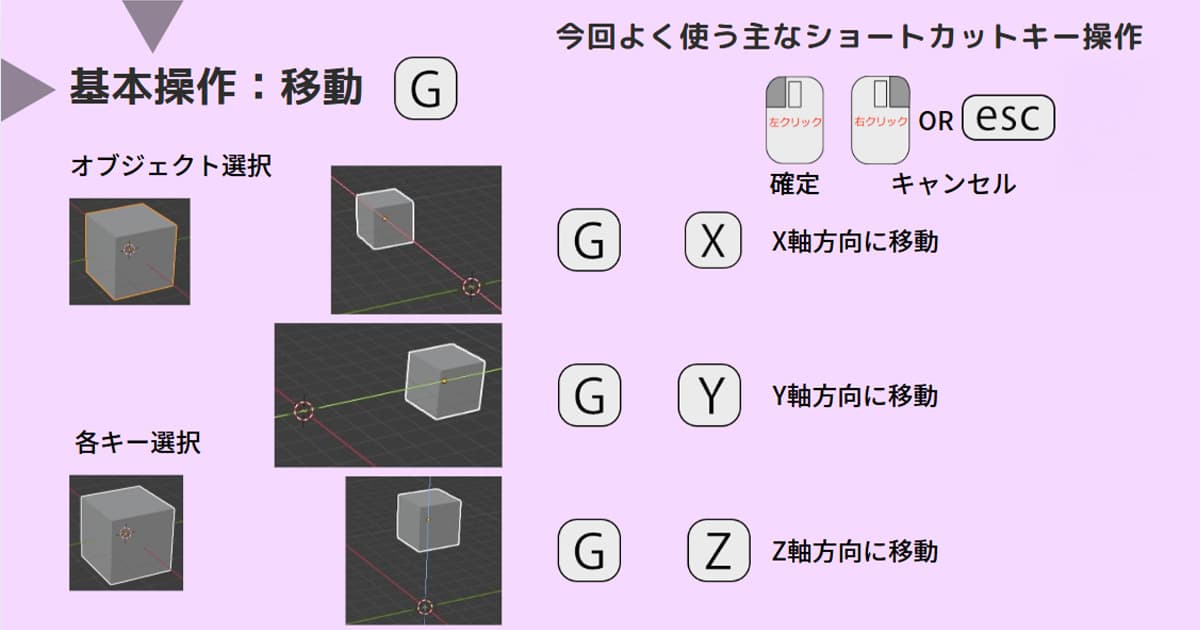

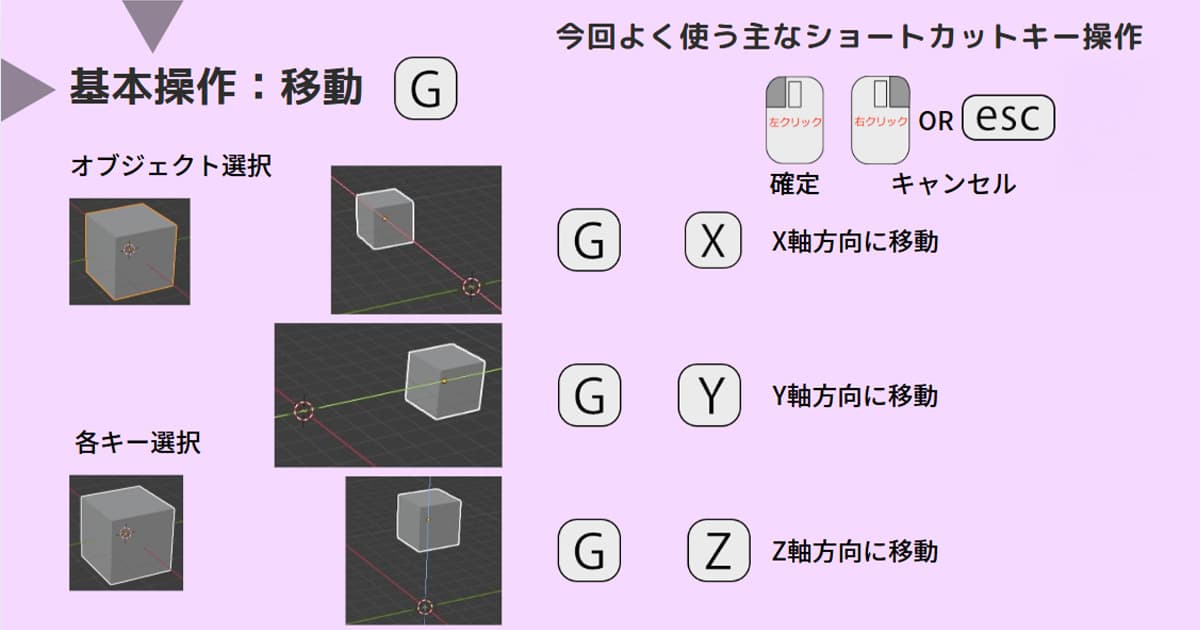

インストールが終わったら、顔モデリングを始める前に、最低限これだけは覚えておきたい基本操作を確認しておきます。全部を一度に覚えなくても大丈夫ですが、特に以下の操作に慣れておくと、この後の作業がぐっとスムーズになりますよ。

| 操作の種類 | 主なショートカットキー | 内容 |

|---|---|---|

| 視点操作 | マウス中ボタンドラッグ | 3D空間の視点を自由に回転させます。 |

| 視点の平行移動 | Shift + マウス中ボタンドラッグ | 視点を上下左右にスライドさせます。 |

| ズームイン・アウト | マウスホイール | 視点を拡大・縮小します。 |

| オブジェクトの移動 | Gキー | 選択したオブジェクトや頂点などを動かします。 |

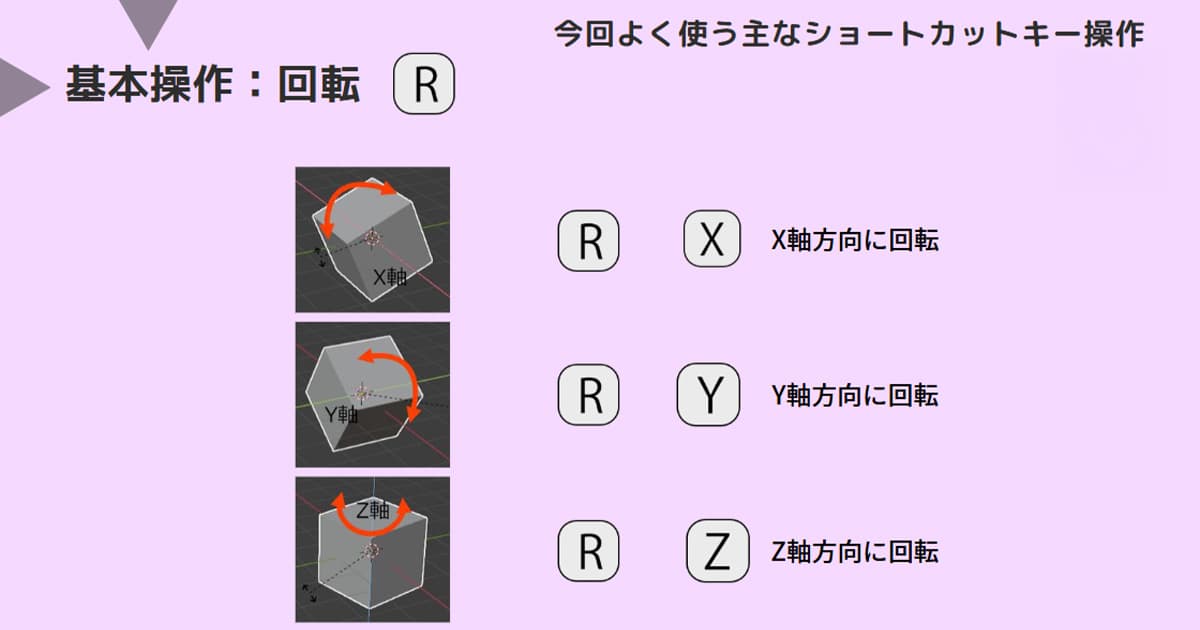

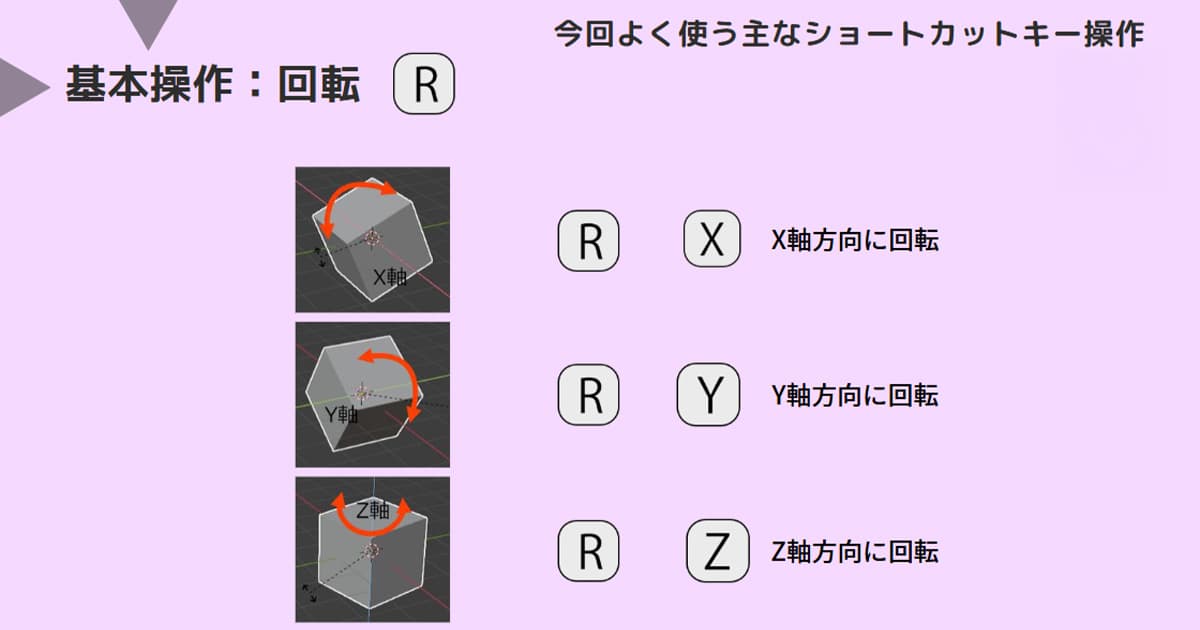

| オブジェクトの回転 | Rキー | 選択したオブジェクトや頂点などを回転させます。 |

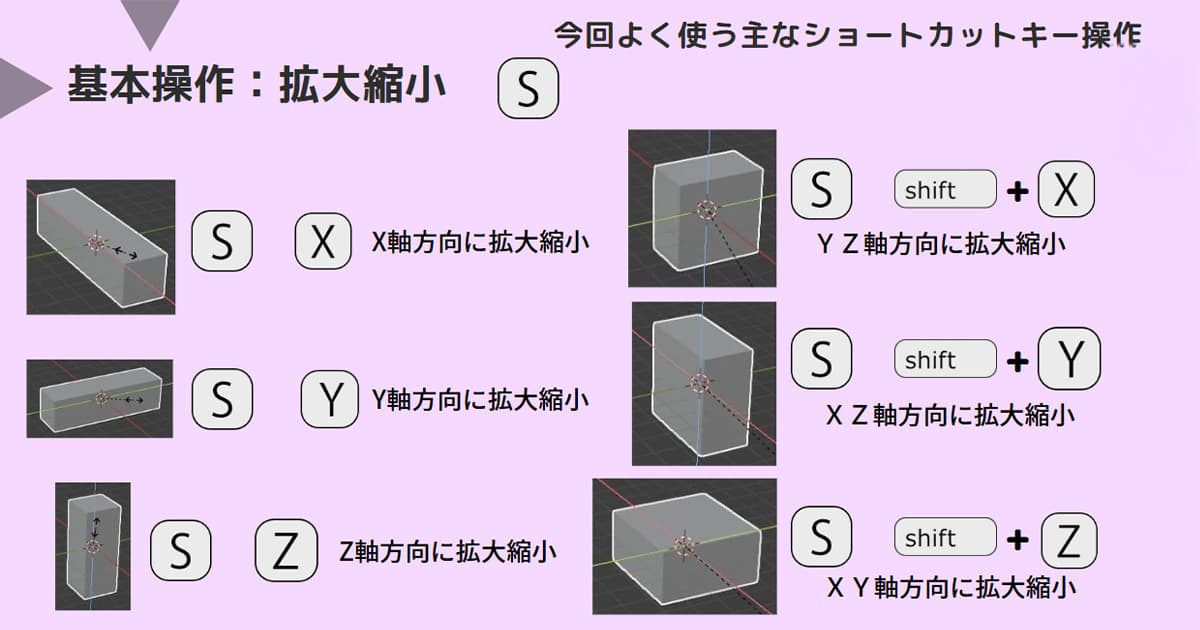

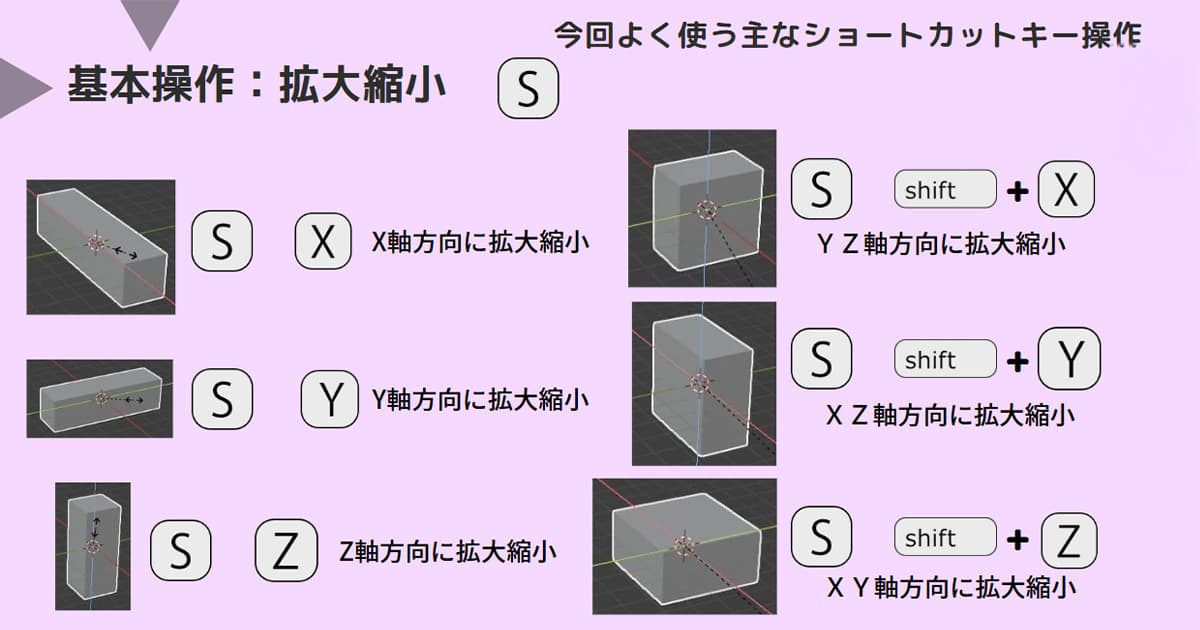

| オブジェクトの拡大縮小 | Sキー | 選択したオブジェクトや頂点などを大きくしたり小さくしたりします。 |

| 編集モード切替 | Tabキー | オブジェクトモード(配置)と編集モード(形状編集)を切り替えます。 |

| 頂点・辺・面の選択 | 1, 2, 3キー(編集モード中) | 編集モードで、選択する要素を頂点、辺、面に切り替えます。 |

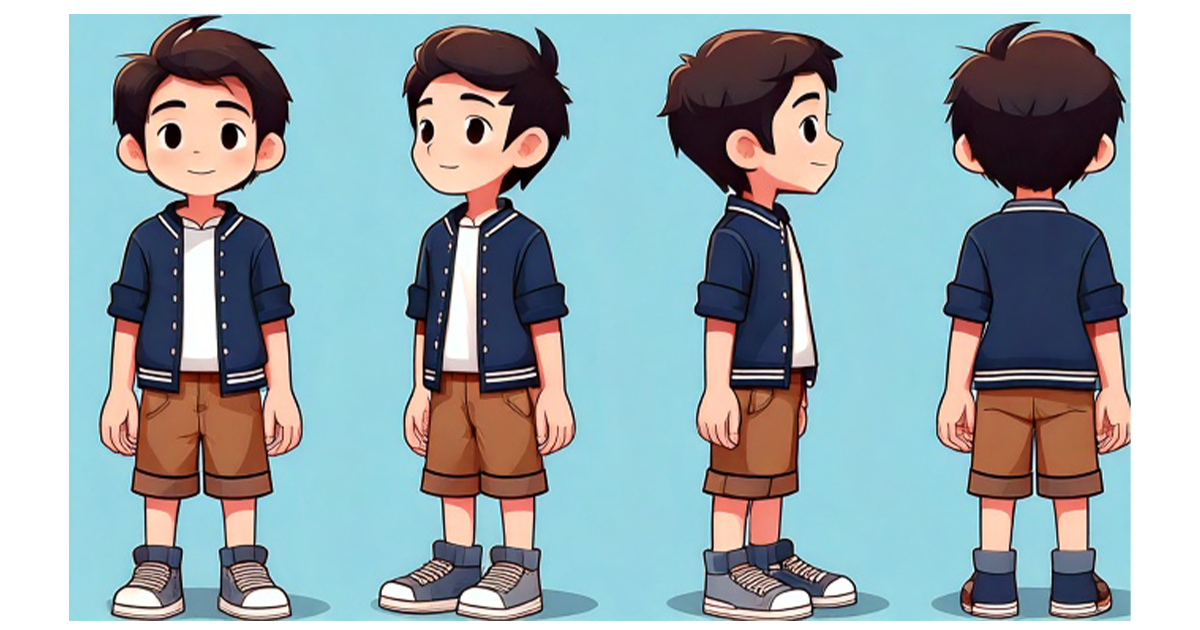

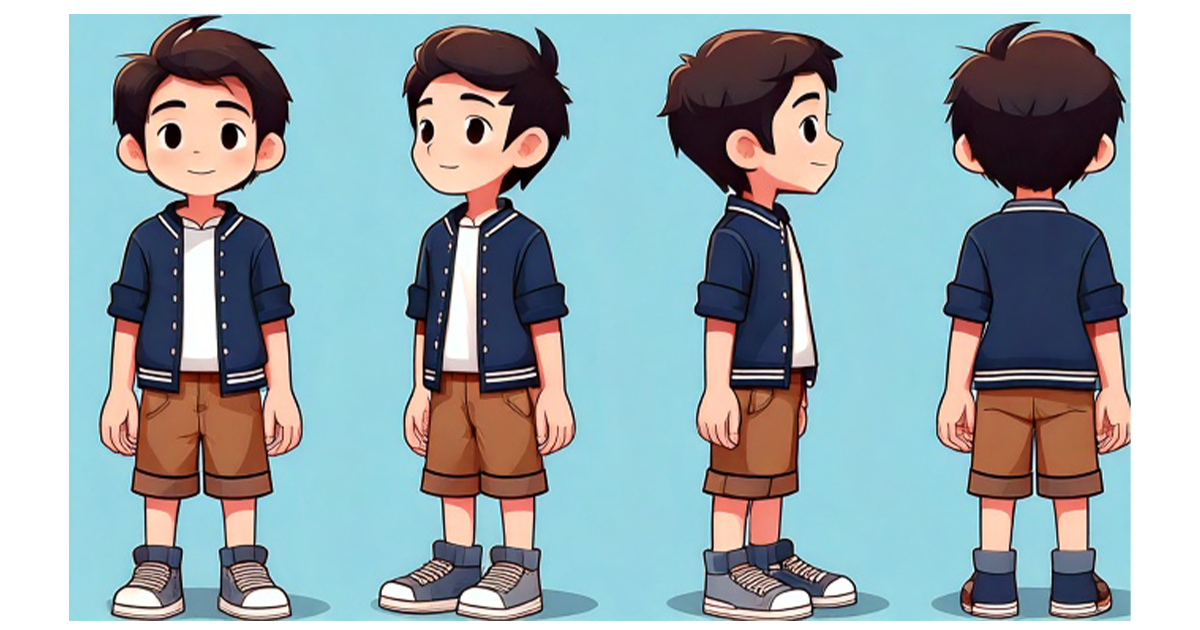

モデリングの土台となる三面図の用意

顔モデリングを成功させるための、いわば「設計図」になるのが三面図です。三面図とは、キャラクターを正面、真横、場合によっては上や後ろから見たイラストのこと。これがあると、顔の形やパーツのバランスが格段に取りやすくなります。感覚だけで作ろうとすると形が崩れやすいので、初心者の方ほど三面図を用意することをおすすめします。

参考にする三面図の探し方と選び方

自分で描くのが難しい場合は、インターネットで参考になる三面図を探してみましょう。「キャラクター 三面図」や「character sheet」、「character turnaround」といったキーワードで検索すると、たくさんの画像が見つかります。PinterestやPixivなどのサイトで探すのも良い方法です。

ただし、どの三面図でも良いわけではありません。選ぶときには、次のポイントをチェックしてみてください。

- 正面図と側面図の整合性:目、鼻、口、耳、あごの高さが、正面図と側面図でピッタリ合っているかが最も重要です。ここがズレていると、モデリングの途中で混乱してしまいます。

- 線の鮮明さ:線がはっきりしていて、形が分かりやすいものを選びましょう。ぼやけていると、Blender上でトレースしにくくなります。

- 著作権の確認:練習目的で個人的に使う分には問題ないことが多いですが、完成したモデルを公開したり配布したりする場合は、著作権フリーの素材か、使用が許可されているものを選びましょう。

自分で三面図を描く場合のポイント

もし自分でオリジナルのキャラクターを作りたいなら、三面図を描くことに挑戦してみましょう。お絵かきソフト(CLIP STUDIO PAINTやKritaなど、使い慣れたものでOKです)を使って、正面顔と横顔を描きます。

自分で描くときに一番気をつけたいのが、やはり「パーツの高さ」です。水平な補助線を何本も引いて、目尻、鼻の頭、唇の中心、あごの先端などの高さが正面図と側面図で絶対にズレないようにしましょう。最初は少し大変かもしれませんが、ここを丁寧に行うことで、後のモデリング作業が驚くほど楽になりますよ。

顔モデリングを効率化する便利アドオン

Blenderには「アドオン」という、機能を拡張してくれる便利な仕組みがあります。例えるなら、スマートフォンのアプリのようなものです。顔モデリングに役立つアドオンはたくさんありますが、ここでは特に初心者の方におすすめで、無料で使えるものをいくつか紹介します。

アドオンは、Blenderの「編集」メニューから「プリファレンス」を開き、「アドオン」タブで名前を検索してチェックを入れるだけで有効になります。最初から全部入れる必要はないので、気になったものから試してみてください。

| アドオン名 | 主な機能 | どんな時に便利? |

|---|---|---|

| LoopTools | 頂点の整列機能(円形、直線など) | 目の周りや口の周りのポリゴンを、きれいな円形に整えたい時に大活躍します。 |

| F2 | 頂点や辺を選択してFキーで面を張る | ポリゴンを一枚一枚作っていく地道な作業の効率が劇的にアップします。 |

| Mira Tools | カーブに沿って頂点を配置、円形化など | 髪の毛の流れや、顔の滑らかなラインを作るのに役立つ機能が豊富です。 |

これらの準備が整えば、いよいよモデリングのスタートラインに立ったことになります。焦らず、ひとつずつ着実に進めていきましょう!

Blender顔モデリングの具体的な方法を7ステップで解説

挑戦してみてください。

ここからは、実際にBlenderを使ってキャラクターの顔をモデリングしていく具体的な手順を、7つのステップに分けて丁寧に解説していきます。初心者の方でもつまずかないように、一つひとつの工程を画像付きでイメージしながら進められる内容になっています。さっそく、Blenderを開いて一緒に挑戦してみましょう!

ステップ1 下絵をBlenderに設定する方法

モデリングを始める前に、ガイドとなる「下絵(三面図)」をBlenderの作業画面に設定します。この下絵がモデリングの精度を大きく左右するので、正確に配置することがとても大切です。

まず、正面からの視点にするために、テンキーの「1」を押してください。次に、3Dビューポート上で「追加」メニューから「画像」→「背景」を選択し、用意した正面図の画像ファイルを開きます。同じように、テンキーの「3」で右側面からの視点に切り替え、「追加」メニューから側面図の画像を設定しましょう。

このままだと画像が濃くてモデリングしづらいので、プロパティパネルの「オブジェクトデータプロパティ」(画像のアイコン)で「不透明度」にチェックを入れ、数値を0.5程度に下げておくと作業がしやすくなりますよ。

ステップ2 ベースとなる頭部のメッシュ作成

下絵の準備ができたら、いよいよモデリングの土台となる「メッシュ」を作成します。「追加」メニューから「メッシュ」→「立方体」を選んで、ビューポートに立方体を追加しましょう。この立方体が、キャラクターの頭の原型になります。

ただの箱から顔を作るのは大変なので、最初にモディファイアを使って少し丸くしておきます。プロパティパネルの「モディファイアプロパティ」(スパナのアイコン)を開き、「モディファイアを追加」から「サブディビジョンサーフェス」を選択してください。立方体が滑らかな球体に近い形になったはずです。この段階ではまだモディファイアを「適用」せず、いつでも元の形に戻せる状態にしておくのがポイントです。

ステップ3 下絵に沿った顔の輪郭モデリング

ベースのメッシュができたら、下絵のイラストに合うように輪郭を整えていきます。作成したオブジェクトを選択した状態で「Tab」キーを押し、「編集モード」に切り替えましょう。頂点や辺、面を直接動かせるようになります。

ここでの主役は「プロポーショナル編集」機能です。画面上部にある丸いアイコンをクリックして有効にすると、一つの頂点を動かしたときに、その周りの頂点も滑らかに追従してくれます。この機能を使えば、カクカクした不自然な変形を防ぎ、有機的で柔らかな輪郭を簡単に作れます。正面図と側面図を頻繁に切り替えながら、顎のライン、頬の膨らみ、後頭部の丸みなどを下絵にぴったり合うように調整していきましょう。

ステップ4 ループカットで目鼻口の基準線を追加

大まかな輪郭が完成したら、次は顔のパーツを作るための基準となる分割線を入れていきます。この分割線のことを「ループカット」と呼び、きれいなポリゴンの流れ(トポロジー)を作る上で非常に重要な作業です。

編集モードで「Ctrl + R」キーを押すと、メッシュ上に黄色い線が表示されます。これがループカットのプレビューです。マウスを動かして位置を決め、クリックで確定します。まずは、目の中心、鼻の付け根、口の中心あたりに水平方向のループカットを、顔の中心に垂直方向のループカットを追加しましょう。

目のくぼみと鼻の土台を作る

目の位置に水平ループカットを2本追加し、目の周りを囲むような形を作ります。そして、目の周りの頂点を少しだけ内側に移動させて、眼窩(がんか)のくぼみを表現します。また、顔の中心線付近、鼻の位置にある頂点を前方に引き出して、鼻の土台となる大まかな膨らみを作っておきましょう。

口のラインを形成する

口の位置にも水平ループカットを1本追加します。このラインが唇の中心線になります。口角の位置を意識しながら、頂点を少し横に広げたり、上下に動かしたりして、口元の大まかな形を整えます。この段階では細かく作り込まず、あくまでパーツの位置決めのための基準線と考えるのがコツです。

ステップ5 各パーツの作り込み方法

基準線が引けたら、いよいよキャラクターの表情を決める各パーツを具体的に作り込んでいきます。ここがモデリングで最も楽しく、そして奥が深い部分です。

可愛いキャラクターの印象を決める目のモデリング

目の周りのポリゴンを整えて、まぶたの形を作っていきます。ループカットを追加してまぶたの厚みを表現し、目頭や目尻の形状を丁寧に調整しましょう。目の周りのポリゴンがきれいな放射状に流れるように意識すると、キャラクターが瞬きをしたり表情を変えたりするときに自然な動きになります。眼球は、別に「UV球」を追加して、目のくぼみにはめ込む方法が簡単でおすすめです。

鼻筋と小鼻の形を整える方法

鼻の土台から頂点を上に引き上げて鼻筋を通し、先端の形を整えます。小鼻の膨らみは、鼻の底面にある面を選択し、「E」キーで押し出し(Extrude)てから「S」キーで拡大縮小することで表現できます。鼻の穴は、押し出した面をさらに少しだけ内側に押し込むと、それらしく見えますよ。

自然な口元と唇のモデリング

口のラインに沿って面を選択し、内側に押し込んで口腔の空間を作ります。その後、上唇と下唇のポリゴンをそれぞれ前方に引き出して、ふっくらとした厚みを持たせましょう。特に、上唇の中央にある山の形(キューピッドの弓)と、キュッと上がった口角を丁寧に作ると、キャラクターが一気に魅力的になります。

耳のモデリングを簡単に行うテクニック

耳は形状が複雑なため、初心者の方がつまずきやすいパーツです。簡単な方法としては、まず「平面」メッシュを追加し、下絵に合わせて押し出しを繰り返しながら耳の渦巻きのような形を作ります。完成した耳のオブジェクトを頭部の側面まで移動させ、頂点を一つひとつ手作業で繋ぎ合わせていく「頂点のマージ」機能や、「ブリッジ」機能を使うと、きれいに結合できます。

ステップ6 髪の毛のモデリング方法

顔のパーツが完成したら、キャラクターの個性を決定づける髪の毛を作成します。Blenderでの髪の毛の作り方はいくつかありますが、ここでは代表的な2つの方法を紹介します。

カーブを使った直感的な髪の作り方

「追加」メニューから「カーブ」→「ベジェ」を選択します。このカーブを髪の房の流れに沿うように編集していきましょう。カーブのプロパティで「ジオメトリ」タブの「ベベル」にある「深度」の数値を上げると、線に厚みがついて髪の毛のようになります。この方法はまるでペンで絵を描くように直感的に形を作れ、後からの修正も簡単なので、特に初心者の方におすすめです。

メッシュから作るアニメ風の髪型

アニメキャラクターのような、束感のあるカッチリとした髪型を作りたい場合に適した方法です。平面や立方体から始め、「押し出し」を繰り返して髪の房の塊を一つひとつ作っていきます。「ミラー」モディファイアを使えば左右対称の髪型を効率的に作れますし、「ソリッド化」モディファイアで簡単に厚みを付けることも可能です。

ステップ7 サブディビジョンサーフェスで仕上げ

すべてのパーツのモデリングが終わったら、最後に全体を滑らかに仕上げます。これまでカクカクしたローポリゴン状態で作業してきましたが、ここで「サブディビジョンサーフェス」モディファイアの真価が発揮されます。

オブジェクト全体を選択し、まだ適用していなければ「サブディビジョンサーフェス」モディファイアを追加します。プロパティの「ビューポートのレベル数」の値を「2」か「3」に上げてみてください。ポリゴンが細かく分割され、モデル全体が見違えるように滑らかになったはずです。

もし、エッジをシャープに残したい部分があれば、その辺を選択して「N」キーでサイドバーを出し、「アイテム」タブの「辺データ」にある「クリース」の値を上げることで、滑らかさの度合いを調整できます。モデリングの最終調整として、全体のシルエットを見ながら滑らかさとシャープさのバランスを整えましょう。

キャラクターの顔をより可愛くするモデリングのコツ

Blenderでの顔モデリングの基本ステップを一通り終えたら、次はあなたのキャラクターをさらに魅力的に見せるためのコツを学びましょう。ここでは、多くの人がつまずきやすい「バランス」「ポリゴンの流れ」、そして作業を格段に楽にする「モディファイア」の3つのポイントに絞って、プロが実践しているテクニックを分かりやすく紹介します。

魅力的な顔のバランスと黄金比

キャラクターの「可愛い」という印象は、目や鼻といったパーツ単体の作り込みだけでなく、顔全体のバランスによって大きく左右されます。アニメやイラストで可愛いとされる顔には、ある程度の共通したバランスが存在します。もちろん、これが絶対のルールではありませんが、基本の比率を知っておくことで、バランスの取れた魅力的な顔を作りやすくなりますよ。

一般的に美しいとされる顔の比率には「黄金比」などがありますが、アニメ風の可愛いキャラクターを作る場合は、少しデフォルメした「可愛い比率」を意識するのがおすすめです。具体的な目安を下の表にまとめたので、モデリングの際に参考にしてみてください。

これ結構、覚えておくといいよ。

| パーツ | バランスの目安 | 可愛く見せるポイント |

|---|---|---|

| 目の位置 | 顔全体の縦の中心線より、少し下に配置します。 | 目の位置が低いほど、キャラクターは幼く愛らしい印象になります。 |

| 目の大きさ | 顔の横幅に対して1/5程度が基本ですが、デフォルメして大きくします。 | 目を大きく、少し縦長にすると、よりアニメキャラクターらしい可愛い目元になります。 |

| 目と目の間隔 | 目の横幅とほぼ同じくらいの間隔をあけます。 | この間隔が狭いと大人びた印象に、広いとあどけない印象になります。 |

| 鼻の位置 | 目の下からあごの先端までの、真ん中あたりに配置します。 | 鼻は小さく、点や短い線で表現するくらいにデフォルメすると、可愛らしさがアップします。 |

| 口の位置 | 鼻の下からあごの先端までの、真ん中より少し上に配置します。 | 口を小さめに作り、少し上向きのラインにすると、にっこりとした優しい表情に見えます。 |

これらの比率はあくまで目安の一つです。最終的にはあなたの作りたいキャラクターの個性に合わせて自由に調整することが一番大切なので、基本を抑えつつ、色々なバランスを試してみてくださいね。

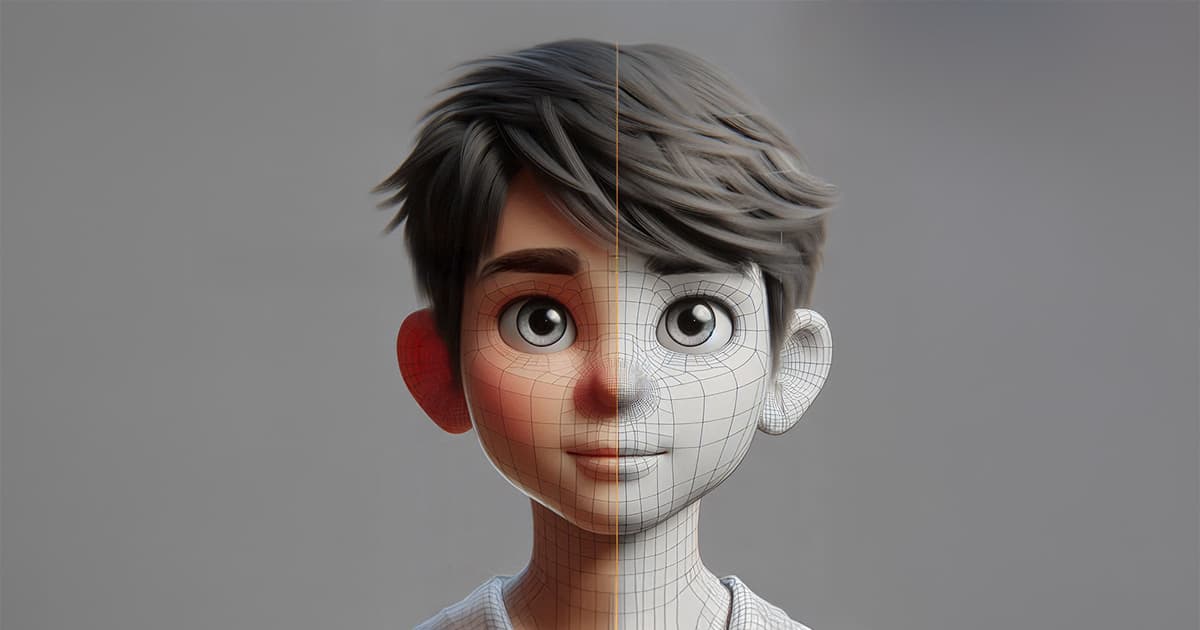

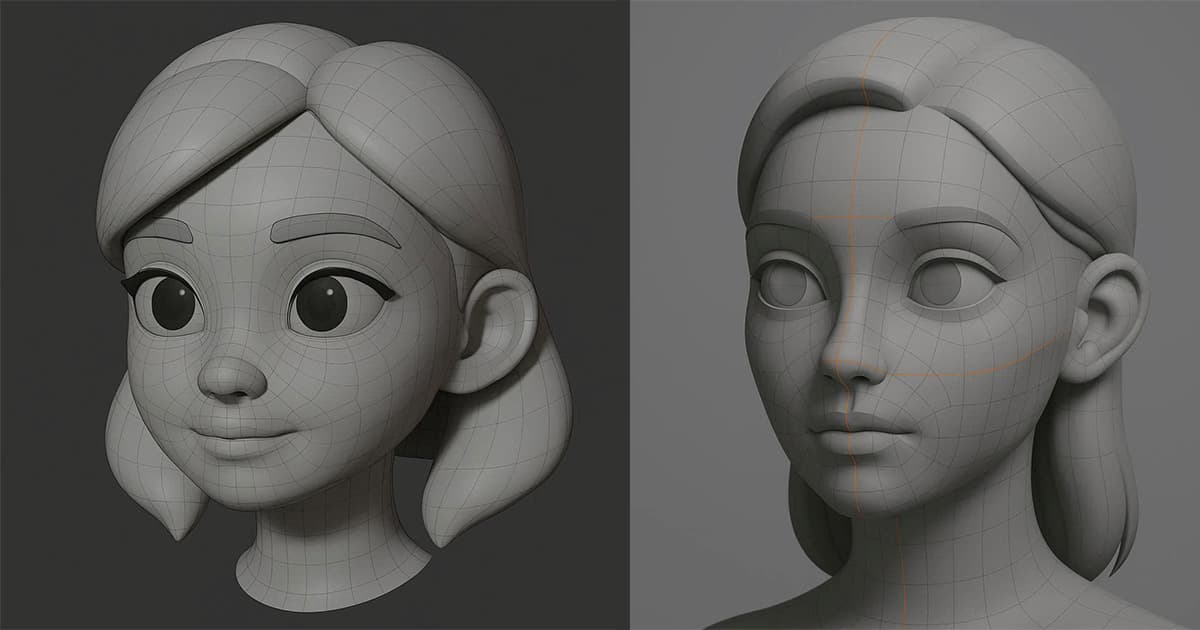

きれいなポリゴンの流れ(トポロジー)を意識する

顔モデリングを進める上で、非常に重要になるのが「トポロジー」です。トポロジーとは、モデルを構成するポリゴン(面)の繋がりや流れのことを指します。この流れが整っていると、キャラクターに表情をつけたときに自然で滑らかな変形が可能になります。

逆にトポロジーが乱れていると、アニメーションさせたときに一部が不自然にへこんだり、影が汚く見えたりする原因になってしまいます。きれいなトポロジーを作るためのポイントは次の通りです。

- 目と口の周りは放射状に: 目を開けたり閉じたり、口を動かしたりする動きを自然に見せるため、目と口の周りのポリゴンは、中心から外側に向かって放射状に流れるように配置しましょう。筋肉の流れをイメージするのがコツです。

- 大きなループを意識する: 顔全体に、目や口を囲むような大きなポリゴンのループを作ることを意識します。これにより、顔全体の構造が安定し、表情を作ったときの影響範囲をコントロールしやすくなります。

- 基本は四角形ポリゴンで: モデルは基本的に四角形のポリゴン(クワッド)で構成するように心がけましょう。三角形や五角形以上のポリゴン(Nゴン)は、特に曲面で歪みの原因になりやすいため、できるだけ避けるのがセオリーです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、上手な人のモデルを参考にしながら、きれいなポリゴンの流れを意識してモデリングする癖をつけることが上達への近道です。特に、キャラクターに命を吹き込む「リギング」という後の工程で、このトポロジーの重要性を実感することになりますよ。

顔モデリングで役立つモディファイア活用術

Blenderには「モディファイア」という、モデルの形状を直接編集することなく、様々な効果を追加できる便利な機能があります。顔モデリングでは、このモディファイアをうまく使うことで、作業効率とクオリティを劇的に向上させることができます。ここでは、特に重要な2つのモディファイアを紹介します。

左右対称を保つミラーモディファイア

ミラーモディファイアは、その名の通り、モデルを鏡写しのように反転させてくれる機能です。顔モデリングでは、まずオブジェクトの半分だけを作り、このモディファイアを適用することで、自動的に左右対称の形状を生成できます。

これを使うメリットは絶大で、作業時間を単純に半分にできるだけでなく、手作業で起こりがちな左右のズレを防ぎ、完全にシンメトリーな整った顔を簡単に作ることができます。設定する際は、「クリッピング」というオプションにチェックを入れるのがポイントです。これを有効にすると、中心線の頂点が離れなくなり、真ん中に隙間ができてしまうのを防いでくれます。

滑らかな曲面を作るサブディビジョンサーフェス

サブディビジョンサーフェスは、少ないポリゴン数で作られたカクカクしたモデルを、自動で細かく分割して滑らかな曲面にしてくれるモディファイアです。キャラクターの頬や額のような、柔らかく自然なカーブを表現するためには必須の機能と言えるでしょう。

作業中は「ビューポートのレベル数」を1か2程度に設定しておくと、PCへの負荷を抑えつつ、完成形の滑らかさを確認しながらモデリングを進められます。また、モディファイアを適用する順番も重要です。一般的には、ミラーモディファイアを一番上に配置し、その下にサブディビジョンサーフェスを置くことで、左右の繋ぎ目も綺麗に滑らかになります。この順番を間違えると意図しない形になることがあるので注意してくださいね。

顔モデリングの次に取り組むステップ

キャラクターの顔モデリング、本当にお疲れ様でした!形が完成しただけでも大きな達成感がありますよね。でも、実はここからがキャラクターに命を吹き込む、さらに面白い工程の始まりなんです。モデリングした顔に色を塗ったり、表情をつけたりすることで、キャラクターはもっと生き生きとしてきます。ここでは、顔モデリングの次に挑戦したい2つのステップ、「UV展開とテクスチャ作成」「リギング」について、分かりやすく解説していきますね。

UV展開とテクスチャ作成の基本

モデリングしただけの状態のキャラクターは、いわば色のついていない粘土細工のようなものです。ここに肌の色を塗ったり、瞳を描き込んだりする工程が「テクスチャ作成」です。そして、立体的なモデルにきれいに色を塗るために欠かせない下準備が「UV展開」なんですよ。

UV展開とは、3Dモデルの表面を切り開いて、2Dの平面図に展開する作業のことです。よくサイコロの展開図に例えられますが、まさにあのイメージです。立体的な顔のメッシュを、ペイントソフトで色が塗りやすいように平面の画像に置き換える、と考えると分かりやすいかもしれません。この展開図に合わせてテクスチャ(模様や色の画像)を作成し、モデルに貼り付けることで、キャラクターにリアルな質感やディテールを加えていきます。

具体的な流れは、まずBlenderの「UV Editing」ワークスペースで、モデルのどこで切り開くかという「シーム」を入れます。顔の場合は、髪の毛で隠れる後頭部など、目立たない部分にシームを入れるのが一般的です。シームを入れたら「展開」を実行すると、UVマップ(展開図)が作成されます。このUVマップを画像として出力し、ペイントソフトで色を塗っていくわけです。もちろん、Blender内の「テクスチャペイント」機能を使って直接モデルに描き込むこともできますよ。

テクスチャ作成に使えるツールはいくつかあるので、ご自身の目的に合ったものを選んでみてください。

| ツール名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Blender テクスチャペイント | Blenderに標準搭載されている機能。3Dモデルを直接見ながら直感的にペイントできるのが魅力です。 | まずは手軽に始めてみたい初心者の方、ソフト間の移動なく作業を完結させたい方。 |

| GIMP / Krita | 無料で使える高機能なペイントソフト。レイヤー機能や豊富なブラシを使って、本格的なイラスト制作が可能です。 | コストをかけずに、細部までこだわったテクスチャを描き込みたい方。 |

| Adobe Photoshop | 言わずと知れたプロ御用達の画像編集ソフト。豊富な機能と安定性で、クオリティの高いテクスチャを作成できます。 | イラスト制作に慣れている方、お仕事としてCG制作を目指している方。 |

| Substance 3D Painter | 3Dペイントに特化したソフト。リアルな質感を簡単に表現できる機能が豊富で、ゲーム業界などで広く使われています。 | リアル系のキャラクターや、金属・布などの質感を本格的に追求したい方。 |

キャラクターに命を吹き込むリギング入門

テクスチャで見た目が完成したら、次はいよいよキャラクターを動かす準備です。この、3Dモデルに骨格(アーマチュア)を入れて動かせるようにする作業を「リギング」と呼びます。リギングを行うことで、キャラクターに好きなポーズを取らせたり、まばたきや口パクなどのアニメーションをさせたりできるようになります。

リギングの基本的な流れは、「アーマチュアの配置」と「ウェイトペインティング」の2ステップです。

アーマチュア(骨格)の配置

まず、人間の骨格を参考にして、モデル内部に「ボーン」を配置していきます。頭、首、肩といった大きなパーツはもちろん、顔の表情を作るためには、顎、まぶた、眉、口の周りなどにも細かいボーンを仕込む必要があります。ウェイトペインティング

ボーンを配置しただけでは、モデルはまだ動きません。それぞれのボーンが、モデルのどの部分(頂点)をどれくらいの強さで動かすのかを割り当てる作業が必要です。これが「ウェイトペインティング」です。例えば、顎のボーンを動かしたときに、口周りの頂点だけが自然に追従するように、影響範囲を色で塗って調整していきます。この調整がうまくいくと、キャラクターの動きがとても滑らかになりますよ。

また、顔の表情作りには「シェイプキー」という機能もとても便利です。これは、ボーンを使わずに、メッシュの頂点を直接動かして「笑顔」や「怒り顔」といった表情のパターンを複数作っておき、スライダーでその適用度を調整する機能です。口を大きく開けるような動きはボーンリグ、にっこり笑う口角の上がり方といった繊細な表情はシェイプキー、というように使い分けると、より表現豊かなキャラクターが生まれます。

リギングは少し複雑で根気のいる作業ですが、自分の作ったキャラクターが初めて動いたときの感動は格別です。

ぜひ挑戦してみてくださいね。

まとめ

この記事では、Blenderで可愛いキャラクターの顔を作る方法を、準備から仕上げのテクニックまで詳しくご紹介してきました。顔のモデリングって、なんだか難しそうに感じちゃうかもしれませんが、今回お伝えした7つのステップ通りに進めていけば、初心者の方でもきっと形にすることができますよ。

まずはしっかり三面図を用意して、それをガイドにしながら大まかな形を作っていくのが成功への近道です。特に、キャラクターの印象をガラッと変える目や口元の作り込みは、じっくり時間をかけて挑戦してみてくださいね。きれいなポリゴンの流れを意識したり、ミラーモディファイアのような便利な機能をうまく使ったりすることが、クオリティをぐっと引き上げて、より魅力的なキャラクターを生み出すための大切なコツになります。

顔のモデリングが完成したら、次はテクスチャを貼ったり、リギングで動きをつけたりと、さらに楽しい世界が待っています。この記事が、あなたの3Dキャラクター制作の第一歩としてお役に立てたら、とってもうれしいです。さあ、あなただけの素敵なキャラクター作りにチャレンジしてみましょう!