Blenderで作品を作ってみたけど、なんだかのっぺりしてリアルに見えない…なんて悩んでいませんか?その原因、実は「ライティング」にあることが多いんです。この記事では、Blenderライティングの基本をゼロから徹底解説!レンダーエンジンの違いといった基本知識から、4種類のライトの具体的な使い方、プロみたいな質感を出すための「3点ライティング」まで、手順を追って分かりやすく紹介します。さらに、HDRIを使った応用テクニックや、「ライトが効かない!」といった初心者がつまずきがちな問題の解決策もまとめました。この記事を最後まで読めば、ライティングの基本設定はもう完璧。あなたの作品がぐっと魅力的になりますよ!

Blenderにおけるライティングの重要性とは

おっちゃん

おっちゃんライティング!結構重要だよ

Blenderで3DCG制作を始めたばかりのころ、モデリングやマテリアル設定は頑張ったのに、なぜか作品が「のっぺり」して見えたり、安っぽく感じてしまったりすることはありませんか?

実は、その原因の多くは「ライティング」にあります。

ライティング、つまり光の当て方や設定は、作品全体のクオリティを決定づける最も重要な要素の一つなんです。

どんなに精巧なモデルを作っても、どんなにリアルなテクスチャを貼っても、光の演出がなければその魅力は半減してしまいます。逆に言えば、基本的なモデルでもライティングを工夫するだけで、驚くほどリアルで魅力的な作品に仕上げることが可能です。まさに「光を制する者は、Blenderを制する」と言っても過言ではありません。

ライティングが作品のクオリティを左右する4つの理由

では、なぜライティングがそれほどまでに重要なのでしょうか。それには、主に4つの大きな理由があります。

これらを理解するだけで、ライティングへの意識が大きく変わるはずです。

1. 作品に圧倒的なリアリティを与える

私たちが普段見ている現実世界のすべてのモノは、太陽や照明などの光が当たり、その反射光を目で捉えることで認識されています。つまり、光と影の表現こそが、リアリティの根幹を担っているんです。Blenderの世界でもこれは同じで、リアルな光の当たり方、そしてそれによって生まれる自然な影を再現することで、CG特有の不自然さが消え、説得力のあるシーンを生み出すことができます。

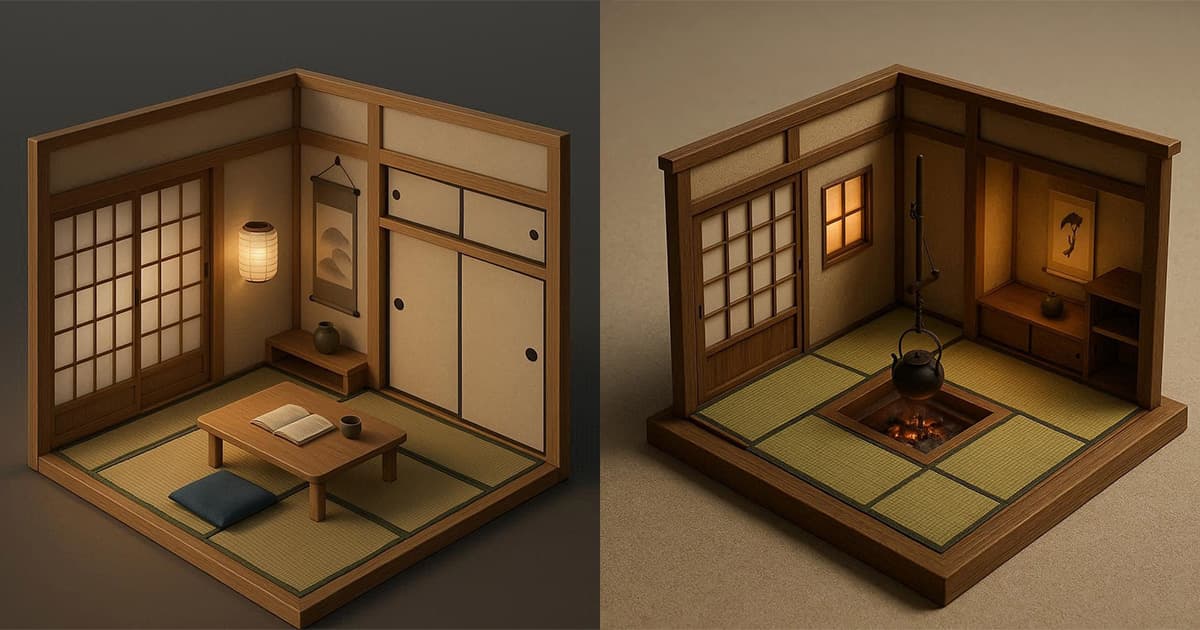

2. 伝えたい雰囲気やムードを演出する

ライティングは、作品の雰囲気やムードをコントロールする強力なツールです。例えば、オレンジ色の暖かい光を使えば穏やかでノスタルジックな雰囲気に、青白く鋭い光を使えば近未来的でクールな印象になります。

また、光の強さや影の濃さを調整することで、ホラーシーンの緊張感や、ファンタジーの世界の幻想的な空気感など、鑑賞者の感情に直接訴えかける演出が可能になります。

3. モデルの質感や形状を際立たせる

オブジェクトの質感やディテールは、ライティングによって初めてその真価を発揮します。

例えば、金属の鋭い光沢や、布の柔らかな質感、ガラスの透明感といったマテリアルの特性は、光がどのように反射し、透過するかにかかっています。

また、モデルの細かな凹凸や形状も、適切な角度から光を当てて影を作ることで初めて立体的に認識され、ディテールが際立つのです。

4. 鑑賞者の視線を効果的に誘導する

人間の目は、本能的に明るい場所に注目する習性があります。ライティングはこの習性を利用して、作品の中で最も見てほしい「主役」へと鑑賞者の視線を自然に誘導する役割も果たします。

シーン全体は少し暗めにしつつ、主役となるキャラクターやオブジェクトにだけスポットライトを当てることで、ストーリー性や意図をより明確に伝えることができるようになります。

作品の完成度は、ライティング次第で全然違う!

ライティングの有無でここまで変わる!

ライティングの重要性をより具体的にイメージしてもらうために、適切なライティング設定を行った場合と、そうでない場合(Blenderのデフォルト設定のままなど)で、作品の印象がどのように変わるかを下の表にまとめてみました。

| 評価項目 | ライティング設定なし(デフォルト) | 適切なライティング設定あり |

|---|---|---|

| 見た目の印象 | 全体的に均一な明るさで、のっぺりして見える。 | 陰影がはっきりし、メリハリのある印象になる。 |

| 質感の表現 | 金属やガラスなどの質感が分かりにくく、プラスチックのように見える。 | 素材ごとの光沢や透明感がリアルに表現される。 |

| 立体感 | 影が薄いため、モデルの凹凸が分かりにくく平面的に見える。 | モデルの形状に沿った自然な影ができ、立体感が際立つ。 |

| 作品の完成度 | 「CGっぽさ」が抜けず、習作のような印象を与えがち。 | リアリティと雰囲気が増し、プロが作ったような完成度になる。 |

このように、ライティングは単にシーンを明るくするための作業ではありません。作品に命を吹き込み、リアリティ、雰囲気、質感を向上させ、見る人の心を動かすための非常にクリエイティブな工程なのです。この後の章で、そのための具体的な知識とテクニックを一つずつ学んでいきましょう。

まず知っておきたいBlenderライティングの基礎知識

Blenderでライティングを始める前に、まず知っておきたいのが「レンダーエンジン」の存在です。レンダーエンジンっていうのは、あなたが作った3Dモデルや設定したライトの情報をもとに、最終的な一枚の画像や映像を計算して描き出すための心臓部分みたいなものです。このレンダーエンジンをどっちにするかで、光の表現や作業の進め方がガラッと変わってくるんですよ。Blenderには主に「Cycles(サイクルズ)」と「Eevee(イーブイ)」という2つの強力なレンダーエンジンが標準で入っていて、それぞれの特徴を理解することが、リアルな質感への第一歩になります。

ここでは、CyclesとEeveeを学んで下さい。

レンダーエンジンによるライティングの違い

CyclesとEeveeは、光の計算方法が根本的に違います。それによって、得意な表現やレンダリングにかかる時間も大きく変わってきます。それぞれの違いを知って、作りたいものに合わせて使い分けるのがポイントです。

リアルな表現が得意なCycles

Cyclesは、「パストレーシング」という方法で光を計算するレンダーエンジンです。これは、光が現実世界で物体に当たって反射したり、屈折したりする様子を真面目にシミュレーションする方法で、とにかくリアルな表現が得意なんです。

ガラスの透明感や水の屈折、壁で跳ね返った光がふんわりとモデルを照らす間接光など、現実さながらの美しい光と影を描き出してくれます。建築パースや製品CGみたいに、写真と見間違えるほどのクオリティを求めるなら、Cyclesがぴったりです。ただ、その分だけ計算に時間がかかるので、高性能なパソコンじゃないとレンダリングに何時間もかかってしまうことがある、という点だけは覚えておいてくださいね。

リアルタイムプレビューが強力なEevee

Eeveeは、まるでゲームエンジンのように、リアルタイムで映像を描き出すレンダーエンジンです。こちらは「ラスタライズ」という、高速に表示することを得意とする計算方法を使っています。

Eeveeの一番の魅力は、なんといってもそのスピード感です。ライトの位置や色、強さを変えると、その結果がすぐに画面に反映されるので、試行錯誤しながら直感的にライティング作業を進められます。プレビュー画面で見たままのクオリティで素早くレンダリングできるので、アニメーション制作や、手早くイメージを作りたい時にすごく便利です。Cyclesほどの完全なフォトリアル表現は少し工夫が必要ですが、設定次第で驚くほど綺麗な映像を作り出せる、とっても強力なエンジンですよ。

初心者がまず使うべきレンダーエンジンはどっち

「じゃあ、初心者はどっちから始めたらいいの?」って思いますよね。結論から言うと、これからBlenderのライティングを学ぶなら、まずはEeveeから触ってみるのがおすすめです。

理由は、やっぱりそのスピードです。Cyclesだと、ライトを少し動かしただけでも、綺麗なプレビューが表示されるまで少し待つ必要があります。でもEeveeなら、変更した結果が瞬時にわかるので、「このライトをここに置くと、こんな影ができるんだな」という光と影の関係を、ストレスなく直感的に学べるんです。ライティングの基本である「3点ライティング」などを練習するにも、Eeveeのほうがサクサク進められて、きっと楽しく覚えられるはずです。

もちろん、最終的に目指すものが写真のようにリアルな静止画ならCyclesがゴールになりますが、まずはEeveeでライティングの基礎をしっかり掴んでからCyclesに挑戦するのが、上達への近道ですよ。

2つのレンダーエンジンの特徴を、下の表にまとめてみました。

| 項目 | Cycles | Eevee |

|---|---|---|

| 得意なこと | フォトリアルな表現、正確な光の反射・屈折 | リアルタイムプレビュー、高速レンダリング |

| 計算方法 | パストレーシング(高品質・低速) | ラスタライズ(高品質化には工夫が必要・高速) |

| おすすめの用途 | 静止画、建築パース、製品CG | アニメーション、学習、ルックデブ(見た目の確認作業) |

| 学習のしやすさ | 結果が出るまで時間がかかり、少し根気が必要 | 結果がすぐわかり、直感的に学びやすい |

基本ライトの違いや特徴を理解しましょう!

Blenderの基本ライト4種類の特徴と使い方

Blenderでのライティングは、まず基本となる4種類のライトを理解することから始まります。それぞれのライトには個性があって、現実世界のいろいろな光源を再現できるようになっています。ここでは、それぞれのライトがどんな特徴を持っていて、どんな場面で使うのがぴったりなのかを、分かりやすく紹介していきますね。

ポイントライト

ポイントライトは、裸電球やろうそくの炎みたいに、1つの点から360度全方向に光を放つ、最もシンプルで基本的なライトです。設定も簡単なので、Blenderを始めたばかりの人が最初に触れるのにぴったりのライトなんですよ。

光源からの距離が遠くなるほど光が弱くなる「減衰」という性質を持っているので、自然な光の広がりを表現するのに向いています。オブジェクトの近くに置けば強く照らし、遠くに置けばふんわりと照らす、といった調整が直感的にできます。

主な設定項目は次の通りです。

- カラー (Color): 光の色を自由に変えられます。温かみのあるオレンジ色や、クールな青色など、シーンの雰囲気に合わせて設定してみましょう。

- パワー (Power): 光の強さです。単位はワット(W)で、数値を大きくするほど明るくなります。

- 半径 (Radius): 光源そのものの大きさです。このサイズを大きくすると、オブジェクトに落ちる影の輪郭が柔らかく、ぼやけた印象になります。リアルな影を作りたい時に大事な設定です。

電球やランタンといった小さな光源を表現したり、シーンの中で少しだけ明るさが足りない部分を補助的に照らしたりするのにとても便利です。

サンライト

サンライトは、その名の通り太陽の光を再現するためのライトです。シーン全体に対して、どこまでもまっすぐ届く平行な光を当てることができます。屋外のシーンや、広大な風景を作る時には欠かせない存在ですよ。

このライトの一番の特徴は、ライトを置く場所(位置)はレンダリング結果に影響せず、角度だけが重要だという点です。3Dビューポートのどこに配置しても、シーン全体に同じ角度から光が当たります。なので、太陽の傾きを変えるように、サンライトのオブジェクトを回転させて光の向きを調整します。

主な設定項目は次の通りです。

-

- カラー (Color): 太陽光の色を設定します。時間帯によって変化する光の色、例えば朝焼けの赤い光や、真昼の白い光などを表現できます。

- 強さ (Strength): 光の強さを調整します。太陽光は非常に強い光なので、他のライトに比べて数値をかなり大きく設定することが多いです。

– 角度 (Angle): 影のくっきり具合を調整します。数値を大きくすると太陽の見た目のサイズが大きくなり、影の輪郭が柔らかくぼやけます。逆に数値を小さくすると、パキッとしたシャープな影になります。

建築物の外観パースや、自然風景など、スケールの大きなシーン全体を照らしたい場合に最適なライトです。

スポットライト

スポットライトは、懐中電灯や舞台照明のように、円錐状の光を放つライトです。特定のオブジェクトやキャラクターを目立たせたい時、視線を誘導したい時など、演出的なライティングをしたい時に大活躍します。

照らす範囲を自由にコントロールできるので、シーンにメリハリをつけやすいのが魅力です。主役だけに光を当てて、周りを少し暗くするだけで、ぐっとプロっぽい雰囲気が出せますよ。

主な設定項目は次の通りです。

- パワー (Power): 光の強さを設定します。

- サイズ (Size): 光が広がる角度(円錐の角度)を調整します。この角度を大きくすると広範囲を照らし、小さくすると光が絞られます。

- ブレンド (Blend): 光が当たっている範囲と、当たっていない範囲の境界線のぼかし具合を調整します。数値を1に近づけるほど、境界が滑らかになります。

- ビームの形状 (Beam Shape): スポットライトの光の広がり方を調整できます。

車のヘッドライトや天井のダウンライト、デスクライトなど、指向性のある光を表現するのにぴったりです。

エリアライト

エリアライトは、四角形や円盤といった「面」から光を放つライトです。窓から差し込む自然光や、写真撮影で使うソフトボックスのような、柔らかく回り込む光を表現するのが得意です。4種類のライトの中で、最も自然で美しい影を作り出すことができます。

リアルな質感を追求するプロダクトデザインのレンダリングや、室内のシーンなど、高品質なCG制作の現場で非常によく使われています。光源の面積が大きくなるほど、影も柔らかく自然な印象になります。

主な設定項目は次の通りです。

- パワー (Power): 光の強さを設定します。

- 形状 (Shape): 光源の形を四角(Square)、長方形(Rectangle)、円盤(Disk)、楕円(Ellipse)から選べます。窓の形に合わせたり、照明器具の形に合わせたりできます。

- サイズ (Size): 光源の面の大きさを調整します。このサイズを大きくすればするほど、影は柔らかく、光の回り込みも自然になります。

リアルな室内シーンや、商品の紹介用CGなど、光と影の質にこだわりたい時には、このエリアライトをメインで使っていくのがおすすめです。

これら4つの基本ライトの特徴をまとめたのが、下の表です。作りたいシーンに合わせて、どのライトが最適か考えてみてくださいね。

| ライトの種類 | 光の形状 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| ポイントライト | 点から全方向 | 最もシンプルで基本的。距離で光が弱まる。 | 電球、ろうそく、補助光 |

| サンライト | 平行光 | シーン全体を均一に照らす。位置は関係なく角度が重要。 | 屋外シーン、太陽光、建築パース |

| スポットライト | 円錐状 | 特定の場所を狙って照らせる。演出向き。 | 舞台照明、懐中電灯、主役の強調 |

| エリアライト | 面から放射 | 最も自然で柔らかい光と影を作れる。 | 窓からの光、スタジオ照明、リアルな屋内シーン |

【実践】Blenderライティングの基本テクニック「3点ライティング」

Blenderでオブジェクトにリアルな質感や立体感を出したいなら、まず覚えたいのが「3点ライティング」です。これは写真撮影や映画制作など、プロの現場でも使われている最も基本的な照明技術なんですよ。難しそうに聞こえるかもしれませんが、3つのライトの役割さえ理解すれば、誰でも簡単に見栄えのするシーンを作れるようになります。このテクニックをマスターするだけで、あなたの作品は一気にクオリティアップしますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

3点ライティングの基本概念

3点ライティングは、その名の通り3つの異なる役割を持つライトを使って、対象のオブジェクトを照らすテクニックです。それぞれのライトが互いに補い合うことで、オブジェクトの形、質感、そして空間の奥行きを効果的に表現できます。使うライトは主に「キーライト」「フィルライト」「バックライト」の3種類です。それぞれの役割を下の表にまとめてみました。

| ライトの種類 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| キーライト | 主光源 | シーン全体を照らす最も強いメインの光。影の方向を決める。 |

| フィルライト | 補助光 | キーライトが作った濃い影を和らげ、ディテールを見せる。 |

| バックライト | 逆光(リムライト) | 被写体の輪郭を照らし、背景から浮き立たせて立体感を出す。 |

この3つのライトをバランス良く配置することが、リアルなライティングへの第一歩になります。それでは、それぞれのライトの具体的な配置方法と設定のコツを見ていきましょう。

キーライト 主光源の配置方法

キーライトは、3つのライトの中で最も重要な「主役」のライトです。このライトの位置と強さが、シーン全体の雰囲気や印象を決定づけます。オブジェクトを照らすメインの光として、どこから光が当たっているかを明確にする役割を持っています。

配置の基本は、カメラから見てオブジェクトの斜め上、約45度の角度に置くことです。左右どちらに置くかで影のでき方が変わり、オブジェクトの表情も変化します。例えば、キャラクターの顔を照らす場合、右斜め上に置けば顔の左側に影ができ、左斜め上に置けば右側に影ができます。どちらがより魅力的に見えるか、いろいろ試してみるのがおすすめです。

光の強さ(パワー)は、他の2つのライトよりも強く設定するのがポイントです。まずはキーライトだけでオブジェクトを照らし、納得のいく明るさと影の方向を決めてから、次のフィルライトを追加していくとスムーズに進められますよ。

フィルライト 補助光で影を調整する

キーライトを配置すると、光が当たっていない部分に濃くはっきりとした影ができます。このままでは暗い部分のディテールが潰れてしまい、硬い印象になってしまいます。そこで活躍するのがフィルライトです。フィルライトは、キーライトによってできた影を柔らかく和らげるための補助的な光です。

配置場所は、キーライトとは反対側の、カメラに近い位置が基本です。キーライトが右斜め上なら、フィルライトは左斜め前から、といった具合です。これにより、影になった部分にもうっすらと光が当たり、オブジェクトの質感や細かな形状が見えるようになります。

ここで一番大切なコツは、フィルライトの強さをキーライトの半分以下に抑えることです。フィルライトが強すぎると、せっかくキーライトで作った影が消えてしまい、全体がのっぺりとしたフラットな印象になってしまいます。あくまで影を「和らげる」のが目的なので、明るくしすぎないように注意しましょう。

バックライト モデルの輪郭を強調する

最後に追加するのがバックライトです。これは「リムライト」とも呼ばれ、オブジェクトの背後から光を当てることで、その輪郭をキラリと光らせる効果があります。バックライトがあるだけで、オブジェクトが背景からくっきりと分離し、立体感が劇的に向上します。特にキャラクターの髪の毛や、オブジェクトのエッジを美しく見せたいときに絶大な効果を発揮します。

バックライトは、オブジェクトの真後ろ、または斜め後ろの高い位置に配置します。このとき、ライトの光が直接カメラに入ってしまうと、画面が白飛びしてしまう「ハレーション」という現象が起きることがあるので、カメラに映り込まないように角度をうまく調整するのがポイントです。

光の強さは、表現したい雰囲気によって変わりますが、キーライトと同じくらいか、少し弱めに設定することが多いです。このバックライトを使いこなせると、CG作品が一気にプロフェッショナルな見た目になりますので、ぜひ活用してみてください。

プロのような仕上がりにするために!

リアルな質感を出すためのライティング応用設定

3点ライティングで基本の形ができたら、次は作品のクオリティをもう一段階アップさせる応用テクニックに挑戦してみましょう。ここでは、背景全体から光を当てる「環境光」と、リアルな影を作るための設定について詳しく解説していきます。この設定をマスターするだけで、CGっぽさが抜けて、ぐっとプロの仕上がりに近づきますよ。

HDRIを使った環境光ライティングの基礎

「HDRI」って聞いたことありますか?これはHigh Dynamic Range Imageの略で、現実の風景の光を360度まるごと記録した特殊な画像ファイルのことなんです。これを使うと、まるでその場所にオブジェクトを置いたかのような、超リアルな光と反射をワンクリックで再現できちゃう、とっても便利なテクニックです。

HDRIを使う一番のメリットは、複雑な光の反射や、空の色がオブジェクトに映り込む様子などを、自動で計算してくれる点です。手作業でたくさんのライトを置かなくても、自然で深みのあるシーンが作れます。Poly Havenなどのサイトで高品質なHDRIを無料でダウンロードできるので、ぜひ試してみてくださいね。

Blenderでの設定はとっても簡単です。

- 「シェーダーエディター」ウィンドウを開きます。

- エディター左上の「オブジェクト」と書かれた部分をクリックして、「ワールド」に切り替えます。

- 「背景」ノードの「カラー」の横にある黄色い丸い点をクリックします。

- メニューから「環境テクスチャ」を選択します。

- 新しくできたノードの「開く」ボタンから、ダウンロードしたHDRIファイル(拡張子が.hdrや.exrのもの)を選びます。

たったこれだけで、シーン全体がHDRIの光に包まれます。あとはレンダープレビューで確認しながら、HDRIの「強さ」を調整して、好みの明るさに仕上げていきましょう。

ワールドプロパティで背景と光を調整する

HDRIを使わなくても、もっと手軽にシーン全体の環境光を調整する方法があります。それが「ワールドプロパティ」です。右側のプロパティパネルにある、地球儀みたいなアイコンが目印ですよ。

ここで主に使うのは「サーフェス」の項目です。設定できる項目と、その役割を表にまとめてみました。

| プロパティ | 役割と使い方 |

|---|---|

| カラー | シーン全体の背景色と、環境光の色を決めます。例えば、ほんのり青みがかった色にすれば涼しげな早朝の雰囲気に、オレンジ色にすれば温かみのある夕方の雰囲気になります。 |

| 強さ | 環境光の明るさを調整します。この数値を上げるとシーン全体が明るくなり、影の暗い部分も持ち上がります。逆に下げると、コントラストがはっきりした印象になります。HDRIを使っている場合も、この「強さ」で全体の明るさをコントロールできますよ。 |

まずはこの2つを調整するだけでも、シーンの印象をガラッと変えられます。作りたい作品の雰囲気に合わせて、いろいろな色や明るさを試してみてくださいね。

影(シャドウ)を綺麗に見せる設定のコツ

リアルな質感を追求する上で、光と同じくらい大切なのが「影」です。影が綺麗に表現できると、オブジェクトの存在感や重みがぐっと増して、作品全体の説得力が上がります。レンダーエンジンによって設定方法が少し違うので、CyclesとEeveeに分けてコツを紹介します。

Cyclesでの影の調整

Cyclesはもともとリアルな表現が得意ですが、ライトの設定一つで影の印象をコントロールできます。ライトを選択した状態で「オブジェクトデータプロパティ」(電球アイコン)を見てみましょう。「サイズ」(ポイントライトやエリアライトの場合)や「角度」(サンライトの場合)の数値を大きくすると、影の輪郭が柔らかく(ソフトシャドウ)なり、自然な表現になります。逆に数値を小さくすると、くっきりとしたシャープな影(ハードシャドウ)になります。

Eeveeでの影の調整

リアルタイムプレビューが魅力のEeveeでは、「レンダープロパティ」(カメラアイコン)にある「影」の項目がとても重要です。ここの設定次第で、影のクオリティが劇的に変わります。

| 設定項目 | 役割とおすすめ設定 |

|---|---|

| キューブサイズ / カスケードサイズ | 影の解像度です。数値が高いほど、影がくっきり綺麗になります。まずは「1024px」や「2048px」あたりから試してみるのがおすすめです。ただし、高くしすぎるとPCの動作が重くなるので注意してください。 |

| 高深度 | 影の精度を上げる設定です。チェックを入れると、オブジェクトが重なった部分などの細かい影がより正確に計算されるようになります。基本的にはオンにしておくのがおすすめです。 |

| ソフトシャドウ | 影の輪郭を自動で柔らかくしてくれる機能です。これをオンにするだけで、影がぐっと自然な雰囲気になります。 |

| コンタクトシャドウ | オブジェクトが地面や他のオブジェクトと接している部分に、細かい影を追加してくれる機能です。これを有効にすると、オブジェクトがちゃんと地面に置かれている「接地感」 が出て、リアリティが格段にアップします。 |

これらの設定を調整して、ぜひあなたの作品にピッタリの、リアルで綺麗な影を見つけてみてくださいね。

Blenderライティングで初心者がつまずくポイントと解決策

Blenderでライティングに挑戦していると、「あれ、思った通りにならないな…」と感じる場面がきっと出てきます。せっかくライトを置いたのに画面が真っ暗なままだったり、レンダリングした画像がザラザラしていたり。でも大丈夫、そうした問題は多くの初心者が通る道なんです。ここでは、そんな「つまずきポイント」の原因と、誰でも簡単にできる解決策を分かりやすく紹介していきますね。

ライトが効かない・反映されない場合の原因

「ライトを追加したのに、オブジェクトが明るくならない!」これは本当によくあるお悩みです。原因はいくつか考えられますが、大抵は簡単な設定の見落としだったりします。慌てずに、下の表をチェックリストみたいに使って、一つずつ確認してみてください。

| 原因 | 確認場所と解決策 |

|---|---|

| ビューポートの表示モードが違う | 3Dビューポートの右上にある丸いアイコンを確認してください。ライティングを確認するには、「マテリアルプレビュー」か「レンダープレビュー」モードにする必要があります。「ソリッド」や「ワイヤーフレーム」モードでは、ライトの効果は表示されません。 |

| ライトのパワーが弱すぎる | ライトを選択して、プロパティパネル(緑の電球アイコン)の「パワー」や「強さ」の数値を見てみましょう。シーンの大きさに対して数値が小さすぎると、光が届きません。思い切って数値を大きくしてみてください。 |

| アウトライナーでライトが無効になっている | 画面右上のアウトライナー(シーン内のオブジェクト一覧)を確認します。ライトの横にある、モニター(ビューポート表示)とカメラ(レンダリング)のアイコンがオフになっていないかチェックしましょう。特にカメラのアイコンがオフだと、レンダリング結果に反映されません。 |

| 他のオブジェクトが光を遮っている | ライトと照らしたいオブジェクトの間に、壁や板など他のオブジェクトが隠れていないか確認してみてください。物理的に光が遮られていると、当然ながら明るくはなりません。 |

| ワールド(環境光)が真っ暗 | プロパティパネルの「ワールドプロパティ」(赤い地球アイコン)を見てください。「サーフェス」の「カラー」が真っ黒で「強さ」が0だと、環境からの光が一切ない状態になります。少しだけ明るい色にしたり、強さを上げたりしてみましょう。 |

レンダリング結果のノイズを減らす設定

特にリアルな表現が得意なCyclesレンダーエンジンを使っていると、レンダリング後の画像にザラザラとしたノイズが出ることがよくあります。これはCyclesが光の反射をリアルに計算している証拠でもあるんですが、やっぱり綺麗な画像に仕上げたいですよね。そんな時は「デノイズ」機能を使ってみましょう。

やり方はとっても簡単です。プロパティパネルの「レンダープロパティ」(カメラのアイコン)を開いて、「デノイズ」という項目にチェックを入れるだけ。これだけで、レンダリングの最後に自動でノイズを除去してくれて、見違えるほど綺麗な画像になります。Cyclesでノイズに困ったら、まずはデノイズ機能を有効にするのが一番早くて効果的な解決策です。

もう少し詳しく設定したい場合は、「サンプリング」の項目にある「レンダー」の数値を上げる方法もあります。この数値を上げると、より多くの計算をしてくれるのでノイズは減りますが、その分レンダリング時間が長くなってしまいます。まずはデノイズを試してみて、それでも気になる部分があればサンプリング数を調整するのがおすすめです。

影がギザギザになる・粗い場合の対処法

「オブジェクトの影のフチが、なんだかギザギザして見える…」これは特にリアルタイムプレビューが強力なEeveeレンダーエンジンで起こりやすい現象です。Eeveeは速さを重視している分、影の計算が簡略化されることがあるんです。でも、いくつかの設定を見直すだけで、影を滑らかにできますよ。

一番効果的なのは、影の解像度を上げることです。「レンダープロパティ」の中にある「影」という項目を開いてみてください。そこに「キューブサイズ」や「カスケードサイズ」といった設定があります。この数値を大きくすると、影のディテールが細かくなり、ギザギザが目立たなくなります。ただし、PCへの負荷も大きくなるので、プレビューを見ながらちょうどいい数値を探してみてください。

もう一つのテクニックは、ライト自体の大きさを調整して、影をぼかす方法です。現実の世界でも、光源が大きいほど影の輪郭はふんわりと柔らかくなりますよね。Blenderでも同じです。

- エリアライト:「サイズ」を大きくすると、影が柔らかくなります。

- サンライト:「角度」を大きくすると、同様に影がぼやけます。

- ポイントライト:「半径」を大きくすると、影の輪郭がソフトになります。

このように、ライトのサイズを調整するだけで、影のギザギザが気にならなくなるだけでなく、より自然でリアルな表現に近づけることができます。ぜひ試してみてくださいね。

まとめ

Blenderのライティングについて、基本から応用、トラブル解決まで一通り見てきました。ライティングって、ちょっと難しそうに感じるかもしれないですけど、作品のリアルさや雰囲気をガラッと変えてくれる、すごく大事な工程なんです。最初は覚えることが多くて大変かもしれませんが、基本は意外とシンプルなんですよ。

まずは、リアルな表現が得意な「Cycles」と、手軽に確認できる「Eevee」の違いを知るところから。そして、この記事で紹介した4種類の基本ライトと、プロみたいな仕上がりになる「3点ライティング」を試してみてください。キーライト、フィルライト、バックライトを置くだけで、モデルが生き生きとして見えるから不思議ですよね。これだけでも、あなたの作品は見違えるほど良くなるはずです。

慣れてきたら、HDRIを使って現実世界みたいな光を取り入れたり、影の設定を細かく調整したりして、もっとクオリティを上げていきましょう。「ライトが効かない!」とか「ノイズがひどい…」なんて困ったときも、この記事で紹介した解決策を思い出してくださいね。何より大切なのは、実際に自分でライトを動かして、どう変化するのかを楽しみながら試してみること。ぜひ、いろいろなライティングに挑戦して、自分だけの最高のワンシーンを作り出してみてください!